2泊3日の広島・山口めぐりの旅1日目。旅のしおりを作って計画、昨日のうちに、三原までの往復乗車券と行きの東海道新幹線の自由席特急券を購入済みです。

熊谷駅近くの有料駐車場に止めて、5:12普通電車で東京へ。東京6:33発のぞみ5号の自由席で福山10:03着です。

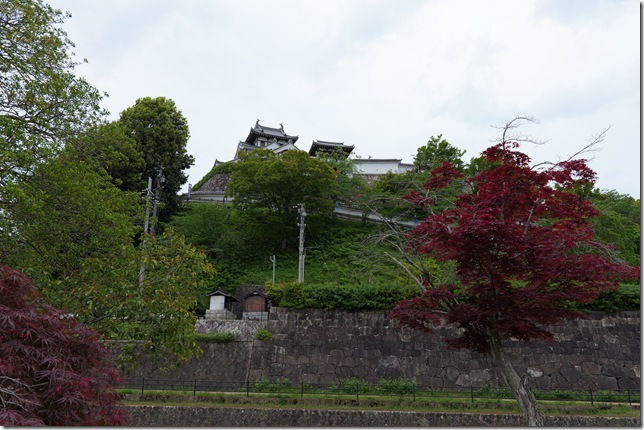

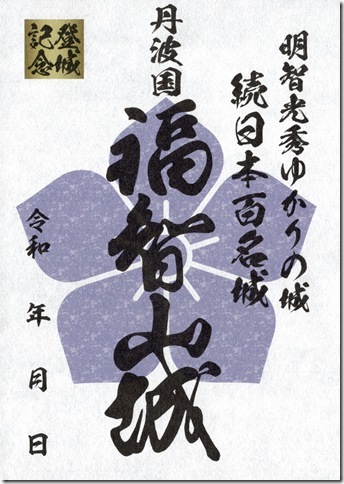

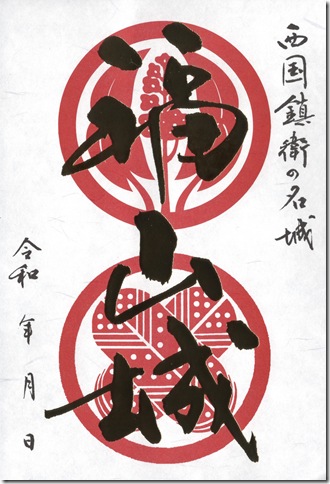

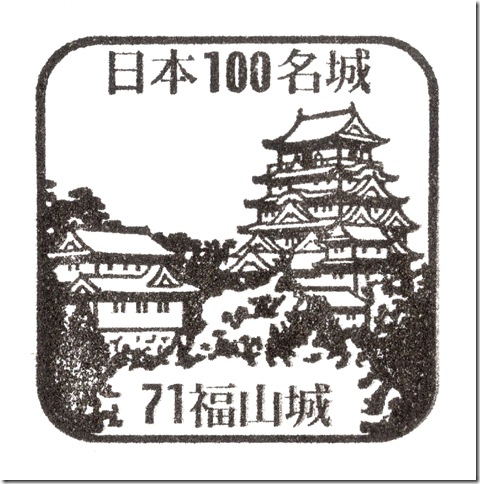

■ 福山城 ■

新幹線ホームから

新幹線ホームからもお城がよく見えるとのことだったので、上りホームへ移動して写真に収めました。

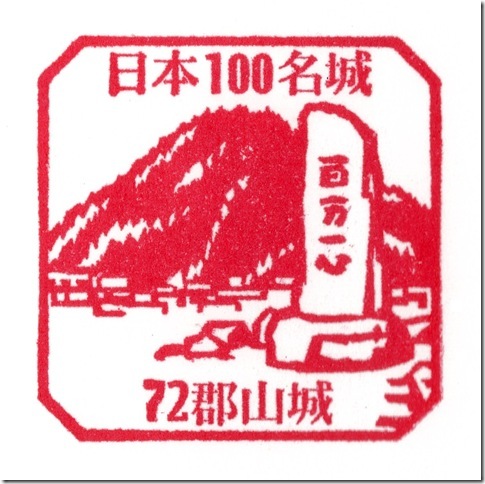

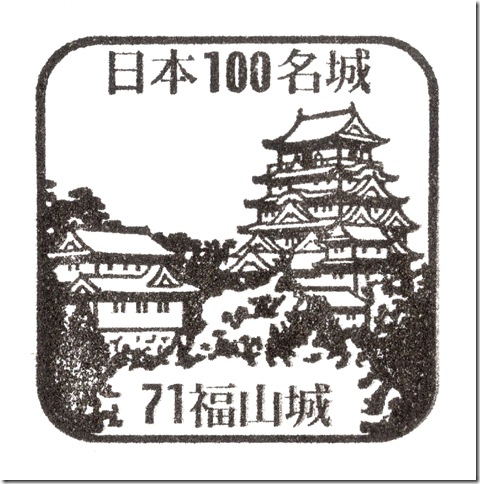

福山城は福山市にある日本100名城の71番、国の史跡に指定されています。

福山駅北口

福山城南口

福山駅北口から西に向かって石垣沿いを道なりに直進し南口から入ります。

■二之丸(南側)

二之丸南面石垣

伏見櫓

南口の階段を上ると二之丸(南側)、右に折れると正面に伏見櫓があります。伏見櫓は、京都伏見城・松の丸にあったものを水野勝成の福山城築城に徳川2代将軍秀忠が移築させたもので、国重要文化財です。

伏見櫓下を左へ進んだ先に外八番櫓(神辺一番櫓)跡と西坂口御門跡。

外八番櫓(神辺一番櫓)跡

西坂口御門跡

■二之丸(西側下段)

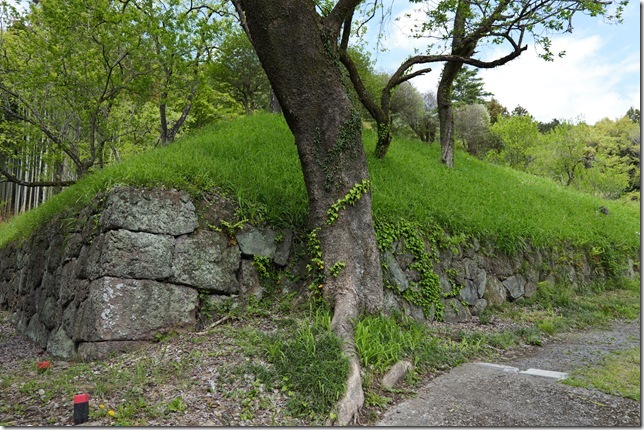

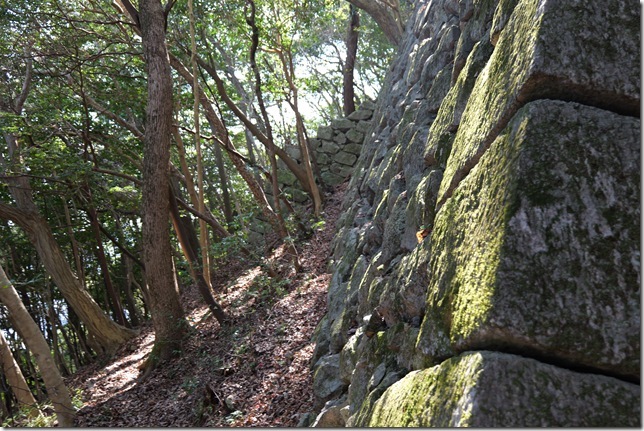

西坂口御門跡から北に二之丸(西側下段)を進むと右側は崩れた二之丸西側上段石垣が奥まで続いています。

二之丸(西側下段)

■三之丸(西側)

道は右に軽く折れ、右側に二之丸西側上段へ上る段状の道、上らずに進むと左側に旧内藤家長屋門でそこは三之丸(西側)です。もともと外堀近くにあった内藤家の長屋門を移築したものです。

旧内藤家長屋門

来た道を戻って左側の段上の道を上がったあたりでしょうか、特に遺構や案内もないので場所ははっきりしませんが水の手御門跡、その先が二之丸(西側上段)です。

水の手御門跡

■二之丸(西側上段)

本丸石垣にある砂留は、排水口から雨水と一緒に多量の砂が二之丸に流出したため自然石で囲んだもの。

本丸石垣と砂留

本丸石垣沿いに南へ進むと左側は内八番櫓(人質櫓)石垣、右側には外六番櫓(神辺三番櫓)跡、阿部正弘之像、

外七番櫓(神辺二番櫓)跡があります。

人質櫓石垣

外六番櫓(神辺三番櫓)跡

阿部正弘之像

外七番櫓(神辺二番櫓)跡

■本丸

さらに進んで

二之丸(南側)に戻ってきました。伏見櫓下から筋鉄御門(国重要文化財)に入ると本丸です。

筋鉄御門(重要文化財)

本丸の中心の広い部分は本丸御殿跡です。反時計回りに、筋鉄御門、本丸御殿跡、番所跡、御湯殿、月見櫓、鏡櫓、冠木門と見ていきます。

本丸御殿跡

筋鉄御門(重要文化財)

番所跡

御湯殿は伏見城から移築された風呂屋ですが空襲で焼失し今ある建物は再建されたものです。

御湯殿

月見櫓も伏見城から移築されたのですが空襲で焼失し今ある建物は再建されたものです。

月見櫓

鏡櫓

本丸から見た二之丸(東側)

冠木門

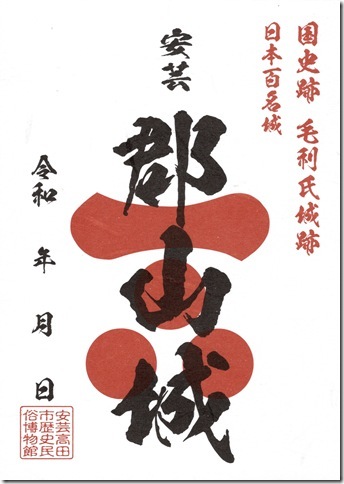

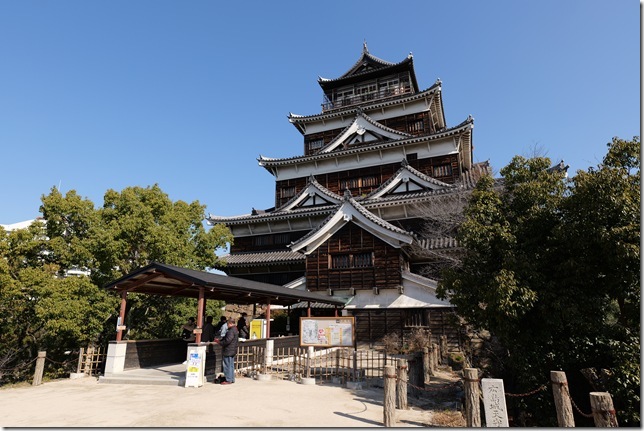

■天守

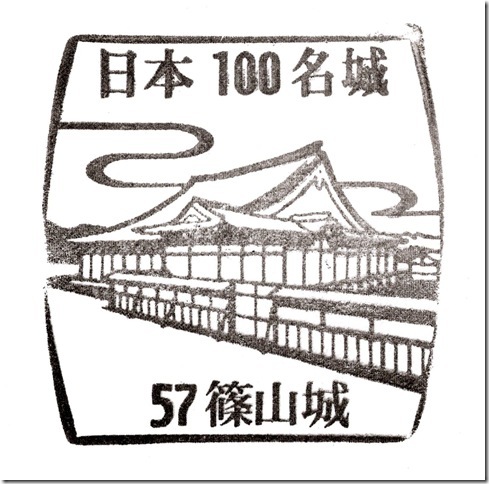

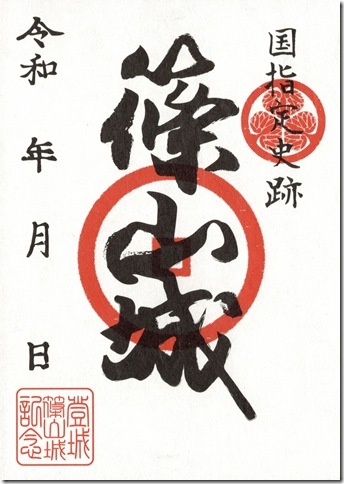

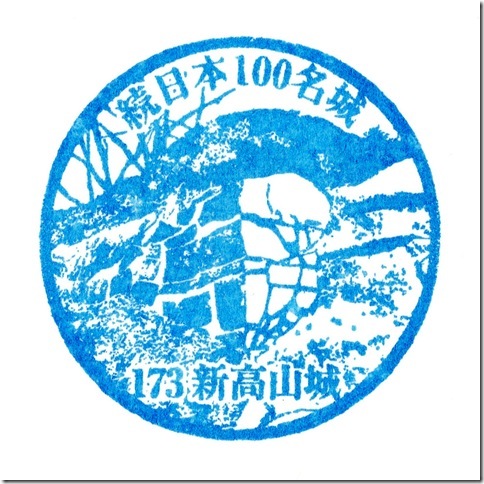

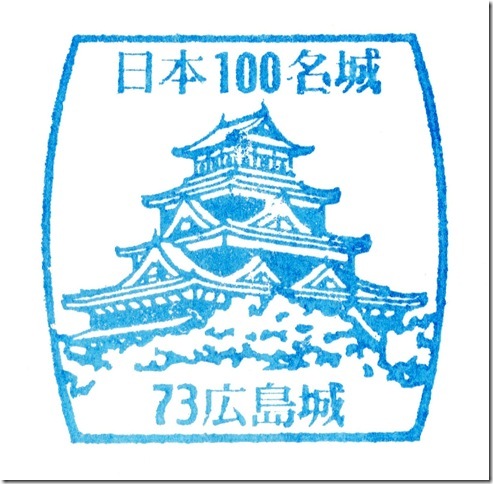

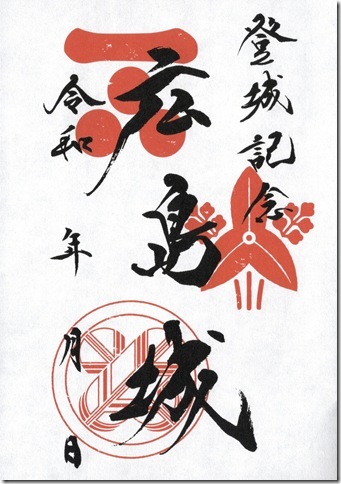

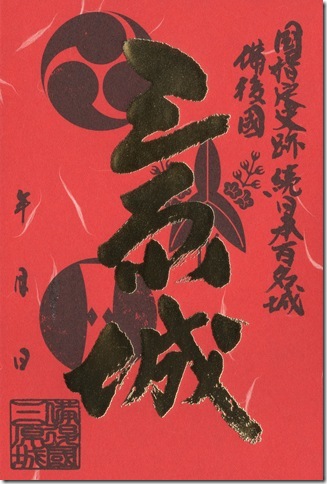

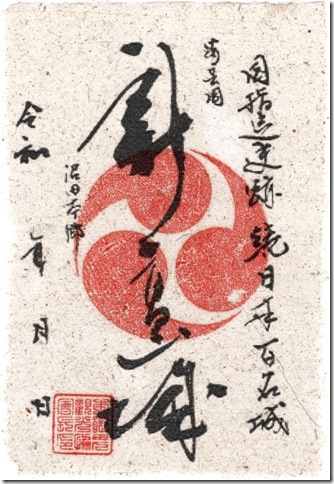

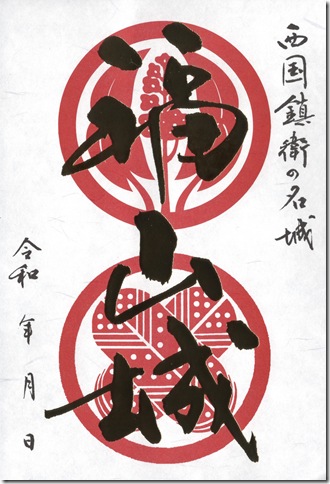

さていよいよ天守です。天守は5層6階、2層3階の小天守を接合する層塔型複合天守です。搦手の防御のため北側が鉄板張りとなっているのが特徴です。空襲で焼失したため現在の天守は外観復元されたもので福山城博物館となっています。入館料は500円。スタンプは管理事務所前、御城印は天守ミュージアムショップでゲットしました。

天守

■本丸

天守から出て天守の周りを反時計回りに内四番櫓(玉櫓)跡、内五番櫓(塩櫓)跡、内六番櫓跡。

内四番櫓(玉櫓)跡

鉄板張りの天守北側

内五番櫓(塩櫓)跡

内六番櫓跡

右側一段下がったところの棗木御門跡から南へ順に、内七番櫓(荒布櫓)跡、その前に、黄金水(井戸)、八方よしの松。

棗木御門跡

内七番櫓(荒布櫓)跡

黄金水(井戸)

八方よしの松

右に曲がり右奥に、内八番櫓(人質櫓)跡、左奥に、御台所門跡。

内八番櫓(人質櫓)跡

御台所門跡

さらに南に鐘櫓、その奥に内九番櫓(火灯櫓)跡。

最後に伏見櫓(国重要文化財)で本丸一周しました。

鐘櫓

内九番櫓(火灯櫓)跡

伏見櫓(国重要文化財)

■二之丸(南側)

筋鉄御門から本丸を出て二之丸(南側)へ。伏見櫓門下を左へ進むと、石垣の外まではみ出した御湯殿。

進むと月見櫓とその下に巖谷小波の句碑。

御湯殿

月見櫓

巖谷小波の句碑

■二之丸(東側)

左に折れると二之丸(東側)に入り、冠木門の下に出ます。

二之丸(東側)から見た天守

冠木門

二之丸(東側)の東登城路

東登城路を通りまで下りていきます。

■三之丸(東側)・二の丸(内堀側)

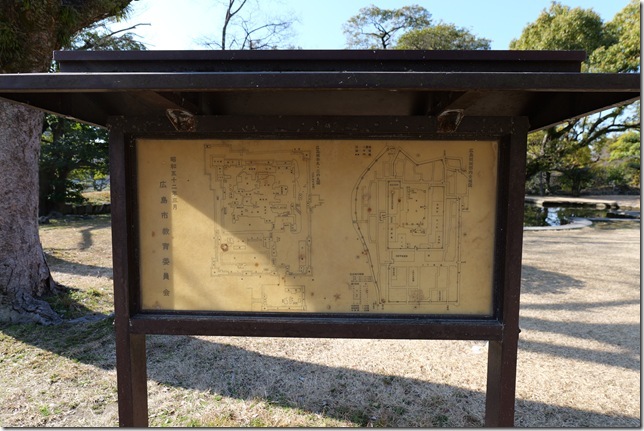

通りまで出ると三之丸(東側)で、北側には馬場跡。東登城路の南側は二の丸(内堀側)で、東内堀北端の東西石垣ラインが5cm幅の白いタイルで表示されています。

馬場跡

東内堀北端ライン

■二之丸(東側)

東登城路を戻り、二之丸(東側)を回ります。右側に、東坂三階櫓跡、その手前を右に折れると二の丸東側石垣。登城路に

戻り、冠木門方面へは行かずに右に折れた左手前の石垣は、鹿角菜櫓跡、その先は東揚楯御門跡。

東坂三階櫓跡

二の丸東側石垣

鹿角菜櫓跡

東揚楯御門跡

石段上って右に折れると、右側は広場になっており南東隅に東坂三階櫓跡、広場中央に水野勝成之像、

北東隅に外三番櫓(鬼門櫓)跡。

二之丸(東側)

東坂三階櫓跡

水野勝成之像

外三番櫓(鬼門櫓)跡

二之丸(北側)

■二之丸(北側)

北側を見下ろすと、二之丸(北側)の望城亭。

西に進むと天守の北面に張り巡らせた鉄板の壁面を見ることができます。

天守

天守の北側には、蔵口御門跡、旧天守の礎石、その北側の広場は、五千石蔵跡とその隣に福寿会館。福寿会館は、海産物商で財を成した安部和助(あんべわすけ)氏が、昭和初期に建造したもので、建物はすべて国の登録有形文化財だそうです。中庭越しの天守が絵になります。

蔵口御門跡

旧天守の礎石

五千石蔵跡

福寿会館

福寿会館中庭越 しの天守

しの天守

天守北側を西に進むと二之丸(西側上段)に入り、外四番櫓(乾櫓)跡、南に進むと右側に外五番櫓(神辺四番櫓)跡と続き、水の手御門跡に出ます。

■二之丸(西側上段)

外四番櫓(乾櫓)跡

外五番櫓(神辺四番櫓)跡

さて、本丸、二之丸とひととおり散策したので、残りの遺構を。水の手御門跡から下りて、東へずっと延びる階段と歩道をふくやま美術館を右手に進み、通りに出たあたりが西外堀跡。

西外堀跡

通りを左折し南下、突当りT字路左手前に番所跡、突当り高架下に三之丸西御門櫓台跡の石垣。駅方向へ進み、広島県立歴史博物館に入る歩道の左側に、石組水路。さらに駅方向へ進むと西内堀跡で、さらに進むと南口に出ます。

番所跡

三之丸西御門櫓台跡

石組水路

西内堀跡

このまま駅前へ。駅前は東内堀跡となっています。

外八番櫓(神辺一番櫓)石垣

東内堀跡

できるだけ隈なく回ったので、大体3時間程度の散策でした。

次は三原城へ向かいます。