京都・大阪・和歌山城めぐりの旅の二日目、今日は和歌山城をめぐります。7:40ごろ宿を出て、大阪メトロでなんばへ。南海のなんば駅では斬新なかたちの特急ラピートがあったのでパチリ。やっぱりこのデザインはすごいです、なんか銀河鉄道999を思い起こしました。8:15発の特急サザンで和歌山市までいきますが、空いていたので自由席で。この特急、指定席はちゃんとした特急車両、自由席は普通の通勤車両なんですね。なんばではガラガラだったのに、次の駅からどんどん人が乗ってきたので帰りは指定席にしようと決めたのでした。

和歌山市駅に9:14着。ここから南へ歩いて和歌山城へ。

■ 和歌山城 ■

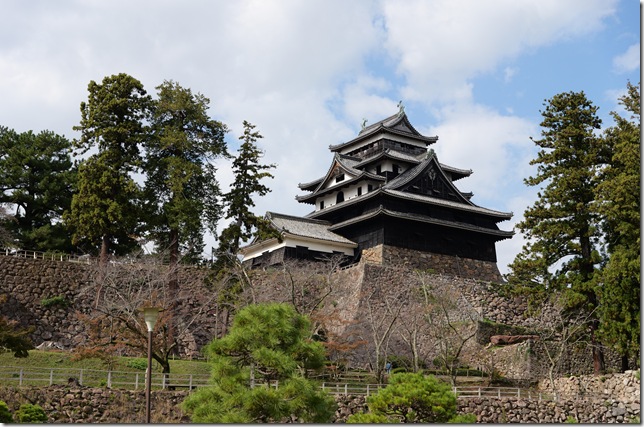

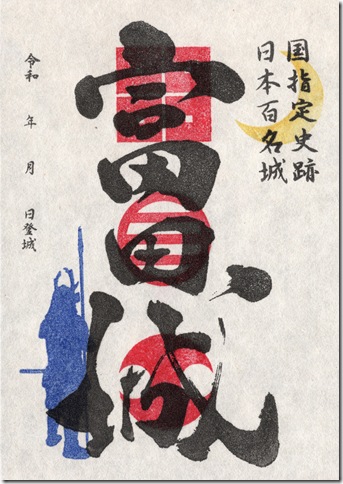

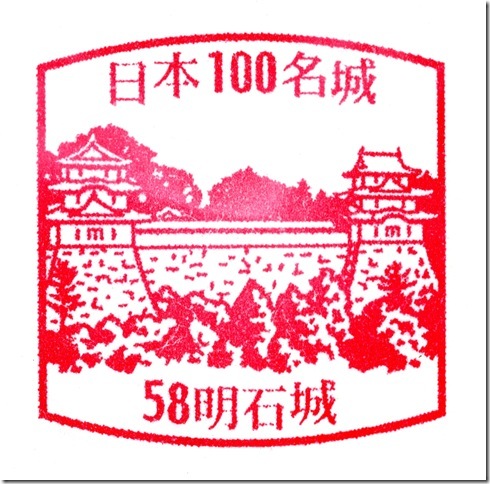

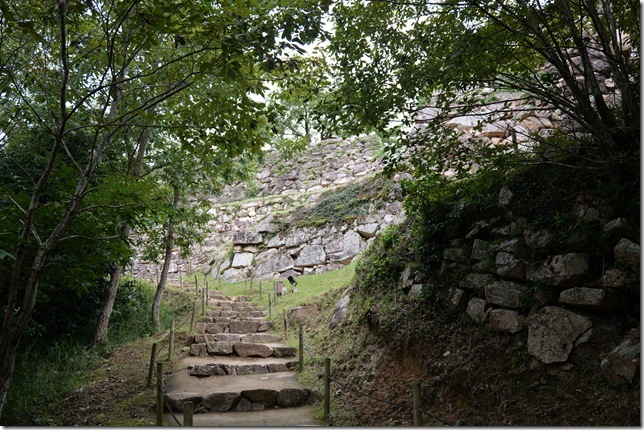

和歌山城は和歌山市にあり本丸の北側に二の丸、その外に三の丸が配置された梯郭式平山城です。国の指定史跡、日本100名城の62番です。紀州を平定した秀吉が、弟の秀長に命じて城を築かせたのが和歌山城の始まりで、秀長の家臣の桑山重晴が和歌山城代となり、浅野家、徳川御三家である紀州徳川家と続きます。

駅から南へずっと進んでいくと和歌山城城跡の北西隅の西外堀に出ました。ここの交差点の歩道橋からは天守や乾櫓がよく見えるのでいい写真スポットですね。

さて、どのようなコースで散策しようかと考えるとき、今配布されているパンフレットの案内図では正直物足りないです。公式HPでPDF配布されている旧パンフレットはみどころがちゃんと記載されていたので、これを頼りに西の丸、二の丸、蔵の丸、松の丸、本丸、天守曲輪、砂の丸、南の丸の順に散策しました。

西外堀の東側は埋め立てられていますが、ここに吹上橋と吹上御門があったようです。その左奥に勘定門跡が見えるので、そこへ寄ってから、わかやま歴史館をすぎたところにある西の丸へ。西の丸は能舞台や茶室などが建てられ、藩主が風雅を楽しむ場所です。西之丸庭園(紅葉渓庭園)は国の名勝にも指定された江戸時代初期に作庭された池泉回遊式の庭園です。

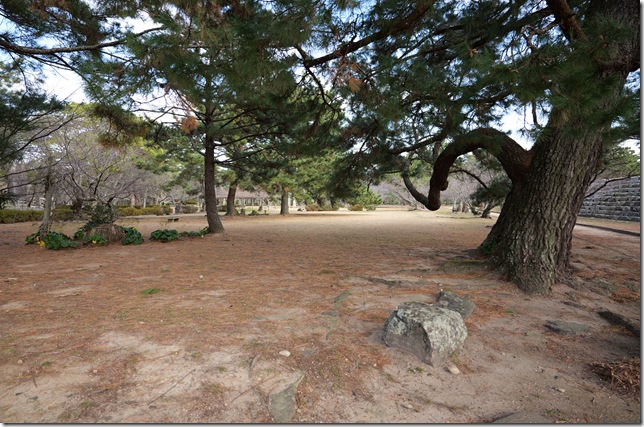

西の丸東側には二の丸へと通じる御橋廊下が西内堀に架かっています。御橋廊下は靴を脱いで渡ります。渡った先は二の丸の大奥跡で、御橋廊下を出てすぐ右側に穴蔵状遺構があり何かを収納する施設だったとのこと。二の丸は東へ大奥、中奥、表と続いていて二の丸広場として整備されていますが、みたところ普通の公園という感じ。

東に進んでいくと右側に裏坂がありますが、天守方面へは表坂から行くことにします。この辺りは天守の写真スポットとのことですが、電線が邪魔ですね。さらに進むと右側に伏虎像、和歌山城がたつ山は伏せた虎の姿に似ていることから伏虎山と呼ばれています。左側には一中門跡があり、門の先の一番奥に大手門が見えます。大手門へ進んでいくと門の手前左側の石垣の上には県指定天然記念物の一の橋の樟樹、推定樹齢450年だそうです。和歌山城の大手門は、豊臣時代には岡口門でしたが、浅野時代途中からここになりました。内堀に架かる橋は一の橋です。大手門の近くには江戸時代から残る井戸屋形があります。

一中門跡に戻り、ここから岡中門までは蔵の丸で、東側の堀沿いに雁木が続いています。岡中門手前右側の表坂から天守方面へ向かいます。表坂を登ったところは松の丸で、ここからは動物園のある南の丸を見下ろせます。松の丸をずっと進み、石段を登った正面に本丸御殿跡、後ろ側は天守曲輪です。正面階段を登ると天守の写真スポットになっています。本丸御殿跡で入れるのはこのスポット付近のみで、中心部は塀で囲まれています。

天守曲輪に入ると、手前から大天守、多聞、天守二の門、二の門櫓が並びます。忍者が写真を撮ってくれました。とてもいいサービスですね。一人旅だととても助かります。

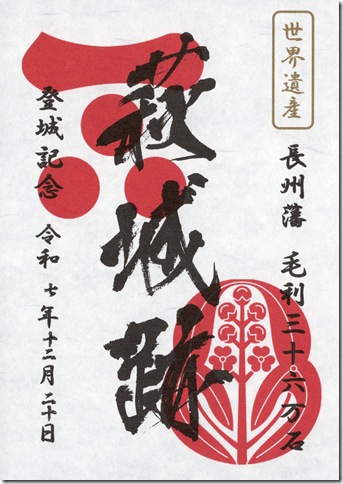

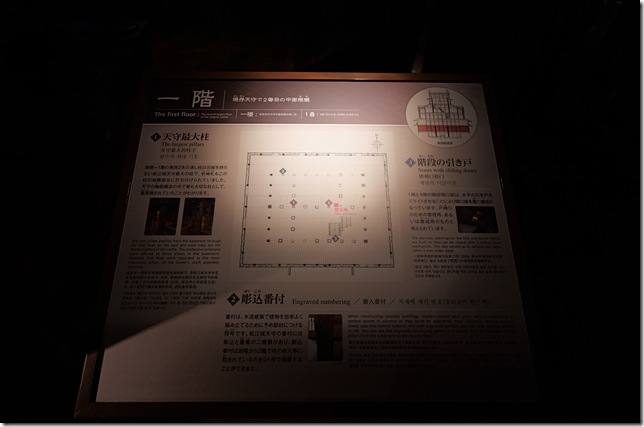

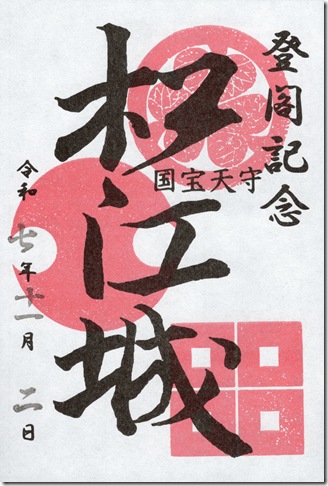

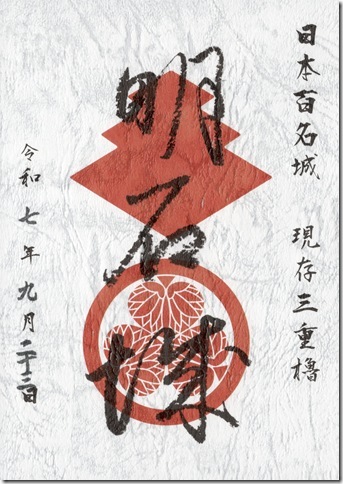

さていよいよ天守へ。天守前券売所で御城印(2月限定版:300円)をゲット、入場料は410円です。天守二の門から入ります。天守は、大天守から時計回りに南多門、天守二の門、二の門櫓、西多門、乾櫓、北多門、御台所、小天守へと続く連立式で、小天守から入り、ぐるり一周して御台所が出口になっています。内部は史料館になっています。最上階は外に出られて、360度見渡せます。西側は淡路島や四国まで見渡せ、東側では先ほど見られなかった本丸御殿跡もよく見えます。

天守を出て西側の新裏坂から天守北側の埋門への小道があるようなので行ってみましたが通行禁止でした。天守曲輪から今度は裏坂で下ります。裏坂の途中には銀名水と呼ばれる井戸があります。その先ではナニコレ珍百景でMV珍に選ばれたという、階段をよじ登っている人型のように見える根っこを発見。確かに見えます。

二の丸に下りて西方向。二の丸南西隅の切手門跡から山吹渓、西之丸庭園入口、鶴の渓と進み、奥階段を登ると砂の丸です。砂の丸は勘定御門から不明門まで続いています。砂の丸を南に進んでいくと途中右側に追廻門があります。西から和歌山城に入る高麗門形式の朱色に塗られた門です。戻って砂の丸をさらに南へ進むと現在は護国神社があり、新裏坂登り口、その先は駐車場となっていて、駐車場入口が不明門跡となっています。不明門跡を出て左側は南堀です。駐車場の北東奥部分から南の丸へ続きます。南の丸は和歌山城動物園になっています。

南の丸の東側に出ると右側に岡口門、左側に岡中門跡。岡口門に進みます。岡口門は築城当時の大手門でした。空襲でも焼けずに残った数少ない遺構で、北側の土塀とともに重要文化財に指定されています。岡口門を出たところには東内堀が広がっています。岡中門跡をとおり、二の丸、御橋廊下、勘定御門を通って13時半前、約三時間半の散策終了です。

さてせっかく和歌山にきてのお昼ということで、事前に調べておいた和歌山ラーメンを食べてきました。伺ったのは、まるイ 十二番丁店さんです。一番ベーシックなラーメン950円をいただきました。山盛りしゃきしゃきのねぎがたくさんのった豚骨醤油ラーメンで、こってりしているのかと思いきや、意外にあっさりしていて最後まで食べ飽きずにおいしくいただけました。

14:30和歌山市発特急サザンで今度は指定席でゆったりと戻ってきました。いったん宿に戻り、夜はいとこと飲みに梅田で待ち合わせて飲んできました。飲んだ後は静かなところでコーヒーということで淀屋橋まで歩いたんですが、知らなかった中之島図書館や中央公会堂、水晶橋など、いとこが案内してくれました。

さて明日は法事なので観光はなしです。