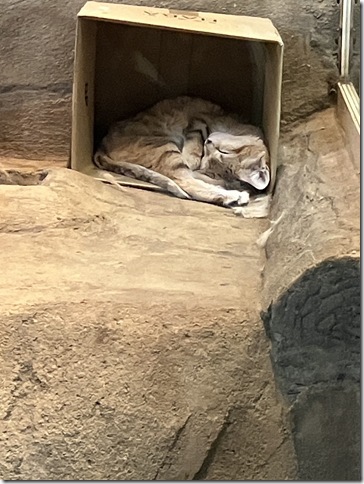

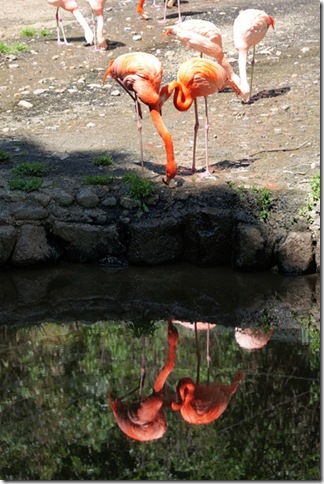

東松山市にある埼玉県こども動物自然公園へ行ってきました。2度目の来園です。ここは散歩しながら色々と動物や鳥たちを見ることができるのでのんびり過ごすにはとてもいいところ。そして、ここは何といってもコアラやクオッカといったオーストラリアの動物が見られるのがウリです。前回はクオッカを見に来たのですが、話題になって公開時間とか合わず見られませんでしたが、今回はゆっくり見ることができました。

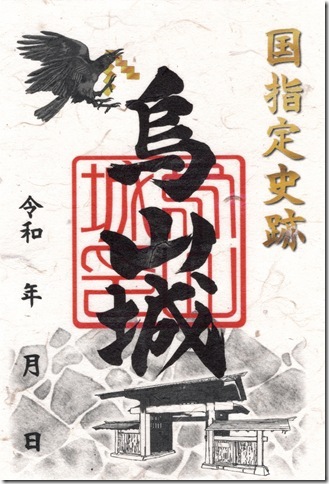

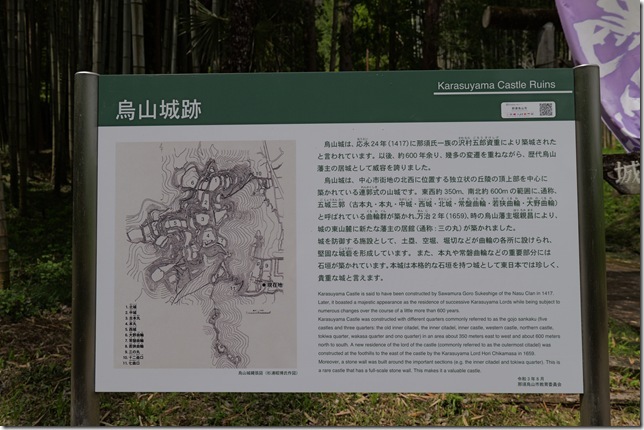

烏山城

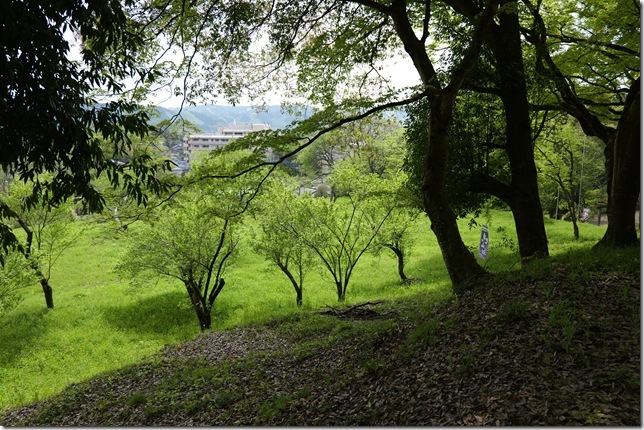

今日は烏山城へ行ってきました。栃木県那須烏山市の町の中心から北西にある八高山に築かれた山城で国指定史跡になっています。別名「臥牛城(がぎゅうじょう)」とも呼ばれています。

まず御城印入手のため、山あげ会館へ寄ったのですが在庫切れとのこと、展示してあるものでよければということで、もちろんゲットしました。

烏山城址駐車場(市役所烏山庁舎北側駐車場)にクルマを停めて10:00すぎより登城開始。スマホに入れておいた地図を見ながら進むも道を間違えてしまい、かなり時間をロスしてしまいました。

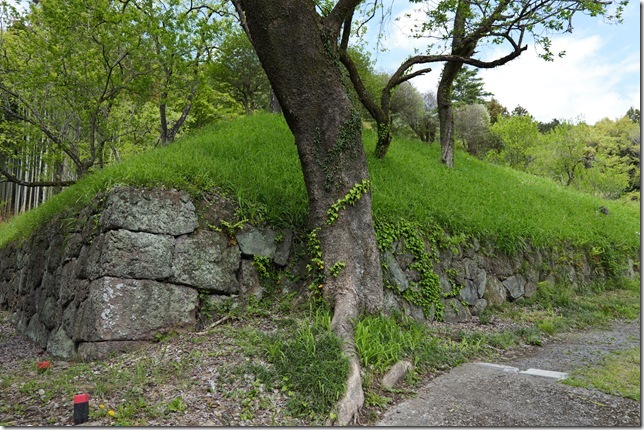

三の丸につづく城山・毘沙門山入口に10:20ごろ。しばらく舗装道を登っていくと右側に三の丸石垣が見えてきます。正面には寿亀山神社、こちらも三の丸跡に鎮座しています。

三の丸は大きく二段に分かれています。

三の丸をしばし散策してから七曲りコースの登城ルートへ。七曲口とある場所にはかつて通用門があったそうです。

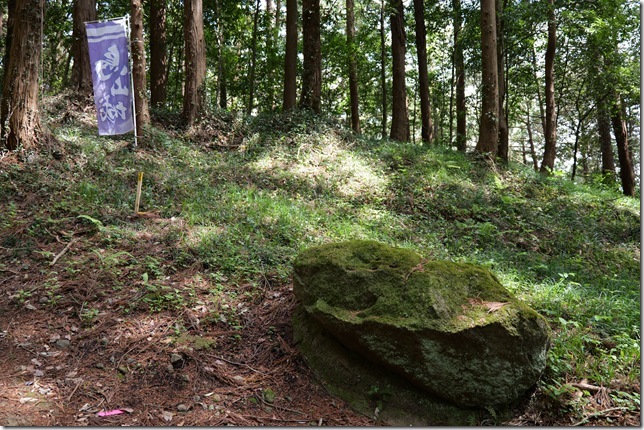

七曲口をすぎると本当に七回曲がっている七曲りを登っていきます。城跡と毘沙門山との分岐がありますが、ここが多分七回目で七曲りの終了です。

城跡方面へ進むと車橋跡。車輪がついた引橋が架けられていたそうです。ここの堀切を超えると常盤門跡があり常盤曲輪に入ります。石を割るためにつけれらた人工的な穴(矢穴)の痕跡が残る石があります。

常盤曲輪から坂道を登っていくと吹貫門跡に出ます。門跡脇には石垣が残っており、烏山城のシンボル的な石垣です。

吹貫門跡は分岐になっていますが、そのまま直進すると正門跡。付近には石列の跡が残っています。正門から本丸までは右に2回曲がる内枡形となっていて、本丸石垣が残っています。本丸の西側は空堀となっています。

本丸はもともとは二の丸でしたが(古)本丸が火災で使用されなくなり主郭になったと考えられています。

本丸の先に古本丸がありますが空堀で区切られています。東側には横矢が見られます。

古本丸の北側は中城で、かなり深い空堀で区切られています。中城に入ったところは土塁になっています。

中城の北側は北城で、こちらもかなり深い空堀で区切られています。北城には堀へ下りて東へ少し進んだところに虎口。北城北西隅の土塁に上がると空堀を挟んだ先に物見台が見えました。北城西側は土塁が続いています。

戻って中城と北城間の空堀を西へ進みます。右側に堀なのか曲輪なのかよくわからない区域があります。そのまままっすぐ進むと空堀の先に大野曲輪。

戻って中城の手前で右(南方向)へ曲がり、しばらく進んで空堀の堀底道を行くと西城に出ます。

西城の南側に下りたところは若狭曲輪ですが、資料によってこの東上の曲輪を指しているものもあってどちらも若狭曲輪なのかよくわかりませんが、今回はどちらも若狭曲輪ということにします。

若狭曲輪から本丸へとつづきます。

ふたたび本丸を経由して古本丸と中城間の空堀まで行って東方向へ堀を下りていくと、吹貫門跡からつづく道に出ます。正面に厩跡があり、道のすぐ左に搦手門である桜門跡。この道をさらに進んだ先は北城です。

せっかくなので十二曲りの分岐、そして再度北城によって戻ってきてから吹貫門跡の方へ進みます。門跡直前に塩倉跡があります。

予定していたところはほぼ見終わったのでお城を下ります。現地にあった案内図には、車橋と七曲りあたりの西側に鼓楼跡とあったため、そこに行ってみました。車橋を過ぎて、七曲りへの分岐の手前に右にのぼる脇道があり、そこをのぼったところが鼓楼跡とあった、太鼓丸で烽火台ともいわれています。

ここまで見てきて12:40ごろになりました。せっかくなので往きとは違う筑紫山、

毘沙門山を経由する毘沙門天ルートで下山することにしました。毘沙門山には毘沙門天像があります。

毘沙門山から麓への毘沙門山遊歩道はそれはもうひたすら長い階段が続いていたので、こちらから上らなくて大正解でした。駐車場に戻ってきたのは13:20ごろで約3時間の散策でした。

物置注文

物置撤去・庭整理

LUMIX S1RII

3月27日発売されたLUMIX S1RII、ヨドバシアキバに在庫ありとなったので、買ってきました。ポイントはつきませんが、ゴールドポイントカードプラスで請求時に3%つきます。

さて、これを買ったからには、手持ちのカメラとレンズ売りに出さないと!

DXP6800 Proお届け

UGREEN NASync DXP6800 Proが今日届いたので早速設置しました。

HDDはこのために事前調達しておいた、Seagate ST12000NM000DのホワイトラベルHDD(再生品)12TBを6発です。Yahooショッピングの超PayPay祭での獲得ポイントすぐ利用等で109930円だったので、一台あたり売値20980円が18321円でした。再生品って不安もあるけれど、HDDって新品でもすぐ壊れる個体にあたることもあるので運ですよね。商品レビューも良好なので、壊れるリスクを考慮した運用にして、壊れたらまた再生品買えばよしです。

RAIDは5と6のどちらにするか迷った末に5にしました。54.5TBのボリュームとなりました。でかい!

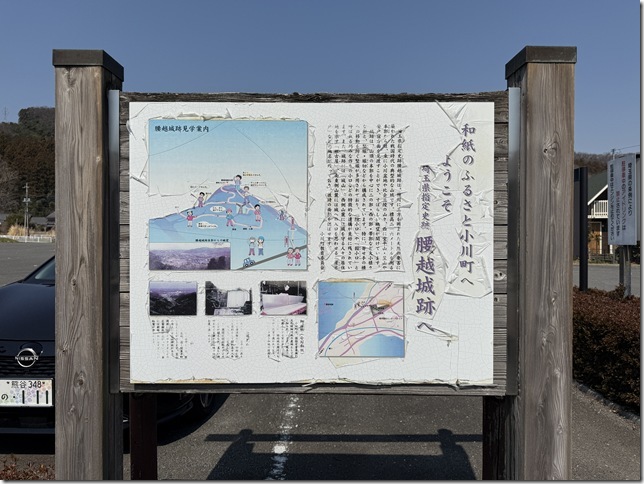

腰越城

今日は埼玉県小川町にある腰越城へ行ってきました。県指定史跡で、槻川に三方を囲まれた天然の要害に築かれた戦国時代の山城です。

小川町総合福祉センター「パトリアおがわ」の駐車場にクルマを停めて、そこから城跡入口までは数分です。10:35すぎに登城開始です。

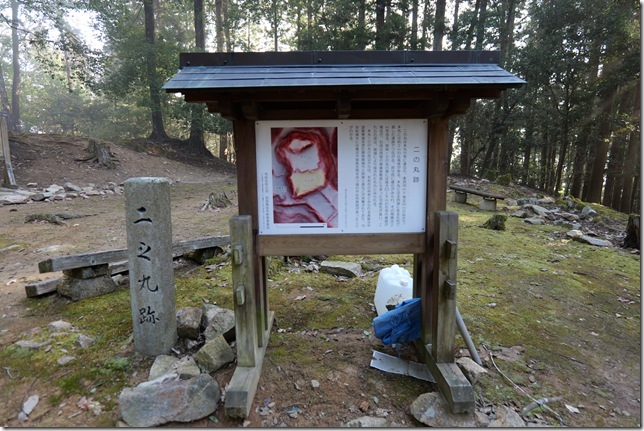

登城道をひたすら登り、本郭の北側下にある二重堀切に挟まれた郭に出たのが、10:50すぎ。ここに配置図があります。

配置図をスマホで撮り、これを頼りに散策します。最初に急な階段、上りきったら左に進みしばらく行くと、上下への分岐に出ます。上は二の郭方面、下は横堀方面です。

二の郭方面は配置図によると二の郭へは行き止まり表示となっていますが、行ってみました。

さらに分岐があり、右方向が二の郭ですが通行止め。左の本郭方面への迂回に進んでみました。途中左に道が分かれておりその先には、二の郭の東側下の郭に出ました。案内も何もないのでどのような郭なのかはわかりません。

来た道を先ほどの上下に分かれる分岐まで戻り、横堀方面へ進みます。分岐から下りたところに竪堀が2連続、というより分岐にかかる橋の下から1つめの竪堀が始まっているような感じです。

道に沿って進んでいくとまた竪堀があり、横堀に出ます。

横堀の先にはまた竪堀。

進むと右へ登る階段があり、その先には二の丸南側下に位置する郭に出ます。

配置図にある囮小口の方に向かう階段があり、そこを登ってみました。登った先は見たところ竪堀のようになっており、そのまま上に進むと本来の小口のある郭に出てしまいました。これのどこが囮というのか?と思いましたが、昔は行き止まりだったとか?ここまで出られるとは想定していなかったので、フライングで二の郭を下見してから、囮小口の下まで戻ってきました。囮小口の下には石垣が残っています。

さてここから西の郭へ。西の郭北側は堀切になっており階段を登ると西の郭です。

次は二の郭、本郭に向かいます。堀切を西側に降りるとその先は竪堀になっていて、左(南側)に郭があり、右(北方向)の道を進むと先ほど囮小口を登り切ったところにあった郭の小口に出ました。

小口のある郭の南端は西の郭北側の堀切です。

二の郭へ続く坂道があり、その右はさきほどの囮虎口につながっているところです。二の郭へ向かいます。

本丸へ向かいます。

11:45ごろ本郭に到着しました。

本郭からは小川町の街並みが一望できました。

TUF AX6000不調

WIFIルーターのTUF AX6000がどうも不調で、インターネットとか劇遅になったりして再起動したら回復するものの、すぐに遅くなる状態が続いたので、引退してもらい、前に使っていたTUF AX5400に復帰いただきました。

リセットとかしたら直るのかと思いますが、使用感全く変わらないので、もういいです。

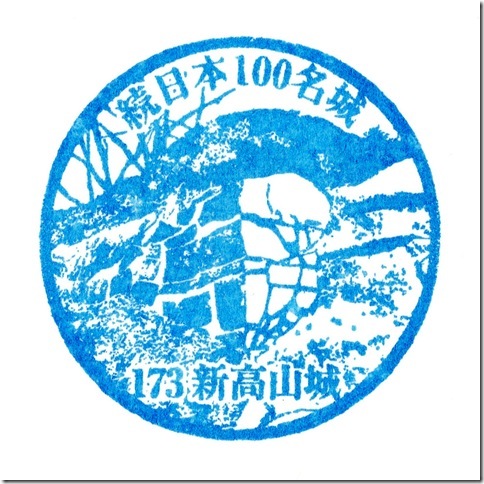

広島・山口城めぐりの旅 #3-2 新高山城

今回の城めぐりの旅、最後に訪れるのは新高山城です。新高山城は広島県三原市にある続日本100名城の173番、国の史跡に指定されています。

12:10ごろ本郷生涯学習センターに到着、こちらでスタンプをゲットしました(御城印はうきしろロビーで入手済み)。

■ 新高山城 ■

12:20ごろ新高山城跡駐車場に到着。

登城案内によれば登城道を進んで番所跡まで出て、そこで分岐して鐘の段へ行くようになっていますが、途中で鐘の段へ行く道への分岐がある情報を得ていたので、効率考え先に鐘の段へ行きます。登城道左側にあるその分岐の表示が「ノ」しか残ってなく、なんともわかりにくいです。

■鐘の段

道を進んでいくと鐘の段を取り囲む八百段に出ました。鐘の段西側の八百段の手前右に登る道があり、そこを登ると鐘の段です。

■番所跡

鐘の段の北側の郭を北に進んでいくと元の登城道に合流します。合流地点が番所跡で、番所跡は上から軽石の段、中の段、下の段となっています。

番所跡から登城道を道なりに進んでいくと匡真寺跡。

■匡真寺跡

匡真寺跡は小早川氏の菩提寺の跡です。

匡真寺跡北東隅から中の丸に向かうかなり急な登城道を進むと途中でベンチがあったので休憩しましたが、不安定でかなり危ない!

■中の丸(西側)

登城道石段を登ったところは門跡で、そこから西側の中の丸です。ここと本丸の北側の中の丸、釣井の段、東の丸が二の丸にあたります。

中の丸の土壇にはあとで行くことにして本丸へ登ります。手前に崩れた石垣が残っています。

■本丸

本丸に出たところは本丸の南西隅で桝形土塁が残り、本丸の北東部には大きな建物の礎石が残っています。

本丸東側へ進むと詰の丸です。

■詰の丸

詰の丸は新高山の山頂で多くの巨石と石仏や石碑がありました。新高山は廃城後も修験道の山だったそうです。眺望はすばらしく、眼下の沼田川の対岸に小早川隆景が以前居城にしていた高山城があった高山や、新幹線が見えます。新幹線の動画を撮りたくて10分以上粘りました。

さて本丸へ戻り、北側にある虎口(大手門跡)から釣井の段の方へ下りていきます。

■釣井の段

釣井の段は上下二段からなる城内最大の郭で6つの円形石積井戸が残っています。東側にはライゲンガ丸とその奥に東の丸。

■中の丸

釣井の段の西側には北側の中の丸があります。

東側の中の丸に戻り、土壇へ。

■西の丸・北の丸

中の丸に西側に配置されているのが西の丸、西の丸の北西に北の丸、これらが三の丸にあたります。西の丸の東端の郭は石弓の段で二の丸を守る箱薬研の堀切の役割を果たしています。

北の丸を見て新高山城の散策はおわりにし、14:30ごろ駐車場へ戻ってきました。

15:25ごろレンタカーを返却、15:44三原発の普通電車で福山までいき、16:35発ののぞみで帰路につき、21時前には熊谷に着きました。

ほぼ計画通りに今回の旅は終了です。おみやげはもみじ饅頭です。

広島・山口城めぐりの旅 #3-1 郡山城

2泊3日の広島・山口めぐりの旅3日目。郡山城、新高山城を巡る予定です。

■ 郡山城 ■

早起きして7:00ごろ安芸高田市歴史民俗博物館へ到着、開館前なので場所だけ確認し、毛利元就公墓所参道駐車場へ。

郡山城は安芸高田市にある日本100名城の72番、国の史跡に指定されています。

毛利元就公墓所参道駐車場は大通院谷遺跡にあります。ここから毛利元就公墓所参道を経由して本丸へ行くルートにしました。

郡山城西端にある大通院谷遺跡では石塁を伴う屋敷跡、約100mの薬研堀が見つかりました。

■毛利元就公墓所

参道に入りしばらく登っていくと毛利元就・一族墓所(洞春寺跡)があります。百万一心碑は元就の「百万一心」の伝説を記念したものです。

■登城道

毛利元就公墓所の階段おりて右から登城道に入ります。

少し上ったところに嘯岳禅師の墓があります。嘯岳禅師は元就火葬時の導師だそうです。天災被害なのか崩れしまっていましたが、直さないのかなぁ。

御蔵屋敷についたのは7:50ごろ。

■御蔵屋敷(下段)

郡山城は山頂にある本丸を中心として放射状の各尾根上に曲輪群が形成されています。御蔵屋敷跡は二の丸西側下の上下2段の曲輪です。

御蔵屋敷跡から本丸の周りを時計回りに散策していきます。

■釣井の壇

釣井の壇は本丸の西側にある曲輪で、城内に残る唯一の石組の井戸があります。

■姫の丸壇

姫の丸壇は本丸の北側にある曲輪で、百万一心石が発見されたと伝わります。

■釜屋の壇

釜屋の壇は本丸の北東側にある曲輪で、一番先は堀切をはさんで羽子の丸に続きます。

■厩の壇

厩の壇は本丸の南東にある曲輪です。尾根に沿った中心部の曲輪群と北側に分かれた曲輪群があります。釜屋の壇からの道で左右へ分かれる分岐があって、左に進むと北側の曲輪群、右を上に進むと中心部の曲輪群です。

■三の丸

厩の壇から三の丸へ入ります。三の丸は石塁等によって東段、南段、西段に分割されています。

三の丸(西段)の北西隅から御蔵屋敷の方へ向かいます。左下側に三の丸石垣跡、進むと右側に二の丸虎口、正面は御蔵屋敷の上段です。

■御蔵屋敷(上段)

■二の丸・本丸

二の丸虎口へ進み、二の丸へ。二の丸は本丸の南側にあります。

本丸の奥には櫓台があります。

御蔵屋敷(下段)まで下りて、勢溜の壇へ向かいます。

■勢溜の壇

勢溜の壇は、本丸の南西へ伸びる尾根を堀切で御蔵屋敷下段と区切って独立させた大きな曲輪です。

展望スポットです。9時前なのですが、朝靄で全く見えませんでした。

満願寺跡に向かいます。勢溜の壇を右手に進み大きく左下へ折れた先に満願寺方面への分岐があります。

■満願寺跡

妙寿寺跡の案内標識があったので、予定していませんでしたが行ってみることに。途中道を間違えたものの、なんとかたどり着きました。

■妙寿寺跡

先ほどの分岐に戻り麓方向へ下りていくと、尾崎丸。

■尾崎丸

尾崎丸は毛利隆元が本城から移り住んだと伝わる曲輪で、北側は堀切と土塁で画されています。

戻って下へ進むとすぐ右に展望スポットとなっている曲輪があります。靄も晴れて街並みを見渡すことができました。

さらに下りていくと本城への分岐です。本城へ向かいます。本城までの道はかなりの旧斜面になっていて道があるよなないような。帰りはこれ登るの?と先に覚悟がいるくらい。

■本城

本城は、毛利元就が郡山全山を城郭とするまでの毛利氏の本城で、郡山の南東山麓に位置しています。

これでひととおり散策したので麓へ下りていきます。途中に展望台がありました。

■山麓部(里)

山麓のエリアでは、興禅寺跡(郡山公園)、清神社、三矢の訓跡碑、毛利元就像、元就火葬場伝承地と順にみて、最後は毛利隆元墓所としました。

10:30頃、毛利元就公墓所参道駐車場に戻ってきて、安芸高田市歴史民俗博物館へ行き、スタンプと御城印をゲットしました。

3時間半程度の散策でしたが、くまなく見ることができた気がします。

次の新高山城までは75分くらいです。