今日は岩殿城へ行ってきました。

岩殿城は、山梨県大月市にある標高634メートルの岩殿山に築かれた山梨県指定史跡の山城です。

見るからにおーっ!となる巨岩の上にありますが、結構急峻な坂道が続くとのことで、あそこ登るのかと思うと結構心配。でも先月有子山城や鳥取城も登ったのだ、あれよりキツイことはないはず。有子山城で借りた竹杖の効果を信じて今回はトレッキングポールも調達し準備は万端、行けるはず!

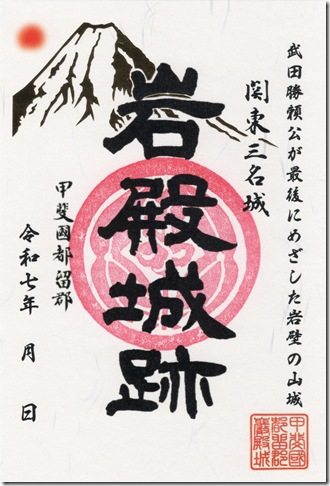

大月駅前観光案内所で御城印を入手後、畑倉登山口へ。現在山頂まで行けるのはここからだけです。登城口にYAMAPの案内があったので使ってみることにしました。

10:59スタートです。登山口に置かれた登山者カウンターでは1416人目でしたが、いつから?

登り始めて5-6分の分岐点で、まずは左側へ進んで鬼の岩屋へ。鬼の岩屋(新宮洞窟)は修験道場・円通寺の新宮として十一面観音を祀った懸け造りの堂宇があったそうです。

分岐に戻り岩殿山方向へ。すぐに右側に見えてきたのは畑倉神宮畑倉大神。無事登山をお願いしました。

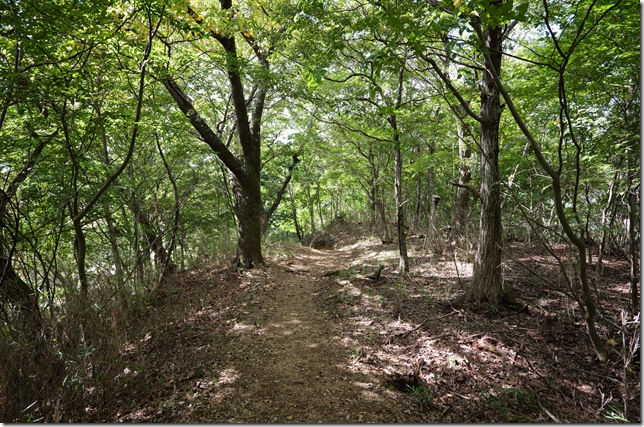

本丸のある山頂までは多少ゆるやかな部分があるものの、ひたすら急坂を登っていくことに。2~3か所トレッキングシューズでも容赦なくずるっといく場所がありましたが転倒はせずに済みました。途中2回ほど座っての休憩と数回の息整え立ち休憩をはさんで、

11:51本丸に到着しました。自分的には思ったよりも早く登れたのははやりトレッキングポールのおかげ?

残念ながら富士山は雲に隠れています。通信施設の脇を通っていった東側先に空堀があります。案内板が見えるので以前は入れたようですが、今は通行禁止になっていて上から眺めるのみです。

本丸から西側へ降りていきます。途中二の丸、三の丸があるようなのですが、全くどれなのかわかりません。そうこうしているうちに蔵屋敷跡に出ます。

進むと先が明るく見えてきて、そこは城内で一番広い馬場跡です。

馬場跡の先に四阿が見えます。その先が南物見台で案内板や乃木大将詩碑があります。南物見台は展望所になっていて眺望は抜群ですが、相変わらず富士山は雲に隠れたまま。

南櫓台からさらに西に進んで少し降りていくと、右側には馬屋跡。法面が崩れて立ち入り禁止となっています。

さらに進んだ最西端は西物見台。今日は全く行ける気がしない稚児落としをこちらから眺めます。

西物見台の手前には浅利登山口へ続く分岐があり、ここを少し下りたところに番所跡と揚城戸跡があります。個人的には揚城戸跡が一番のみどころ。

馬場跡に戻り、案内表示に従い少し下りたところに用水池があり、上側が飲用の亀ヶ池、下側が馬や兵士の水浴用の馬洗池です。

ここで今日の散策ポイントは最後です。本丸に戻り13:08下城、登山口には13:35に到着しました。2時間半ちょっとの散策となりましたが、途中相当気をつけていたのに一回ずるっとすべってこけました。粘土質のぬかるみは要注意です。

岩殿城は遺構はあまりないですが、天然の地形を利用した面白い山城でした。

ちなみに今回は初めてCONTEMPORARY 20–200mm F3.5–6.3 DGを持ち出して主な写真を撮影しました。手振れ補正はないのが気になっていましたが全然大丈夫でしたね。