播磨の湯ホテルクラウンヒルズ姫路

播磨の湯ホテルクラウンヒルズ姫路

昨日は万博のみ、お城めぐりは今日から明日まで。今日は赤穂城、洲本城を訪ね、鳴門に宿泊予定です。

宿の目の前が日産レンタカーで8時から営業のため、それまでに朝食を済ませて開店時間に受付しました。日産レンタカーは事前オンライン手続きができるため、必要最低限の受付のみで出発できました。明日までの相棒はノートです。

ノート

オーラ乗りなので取り扱いはオーラとほぼ同じ。純正カーナビでプロパイロットもついてて、座席位置調整したら違うのはメーターくらいで、まるで愛車と同じ感覚、これからは多少高くても日産レンタカー一択かな。乗り出しは12,540km。オーラよりうるさいはずなんですが、正直それほど違いは分からず静かです。

■ 赤穂城 ■

赤穂城跡公園東駐車場

高速使って8:48、赤穂城跡公園東駐車場に到着しました。

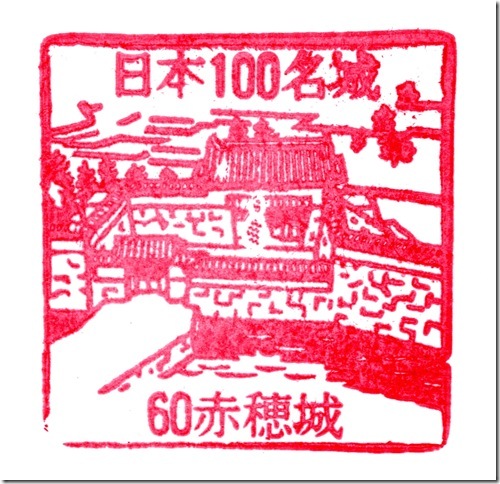

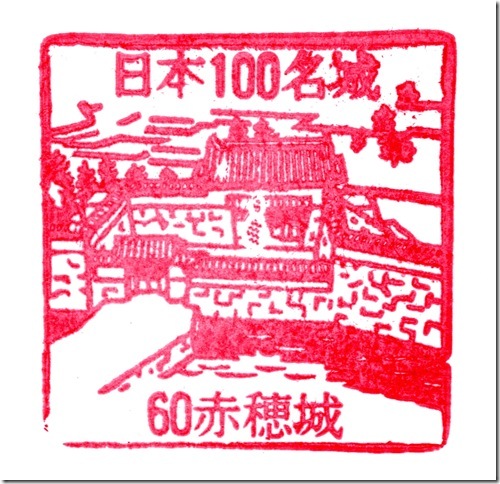

赤穂城は兵庫県赤穂市にある日本100名城の60番、国指定史跡です。常陸国笠間から入封した浅野長直が建てたお城で、当時は海に面していたので海岸平城とされています。

赤穂市立歴史博物館

米蔵跡である赤穂市立歴史博物館(9時開館)でスタンプをゲットし、散策開始です。

■三之丸

博物館脇の橋は二之丸外堀と三之丸外堀に架かっており、左の二之丸外堀側には二之丸東北隅櫓台、右の三之丸外堀側奥には三之丸東隅櫓台、橋を渡ったところに清水門跡があり、そこから三之丸です。清水門は大石内蔵助が赤穂城明け渡しの際、城と惜別した舞台として知られるそうです。

清水門跡

二之丸東北隅櫓台と二之丸外堀

三之丸外堀側と三之丸東隅櫓台(奥

少し先左側は武家屋敷公園で浅野時代には坂田式右衛門の屋敷がありました。右側には大石内蔵助の親戚、奥野将監定良屋敷跡があります。

武家屋敷公園

奥野将監定良屋敷跡

道を突当り右折すると左手に大石良雄宅跡長屋門、右手にある近藤源八宅跡長屋門は、赤穂城の設計を担当した近藤三郎左衛門正純の子、近藤源八正憲の屋敷の長屋門です。

大石良雄宅跡長屋門

近藤源八正憲屋敷長屋門

その先は大手門枡形で裏手の武者溜りから大手門へ。番所跡は休憩所になっています。大手門を出ると三之丸外堀に架かる太鼓橋です。大手隅櫓は大手門の北にある二重櫓で、大手門や土塀とともに再建されたものです。

大手門枡形裏手の武者溜り

番所跡

番所跡と大手隅櫓

大手門

大手隅櫓

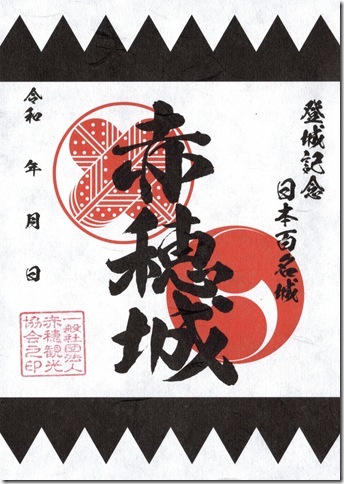

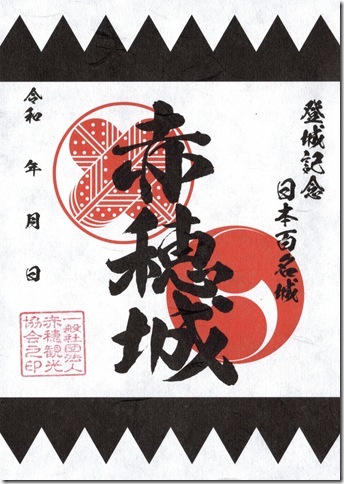

大手門前にある巴屋さんで御城印(400円)ゲット。

巴屋さん

来た道を戻って大石神社へ向かいます。

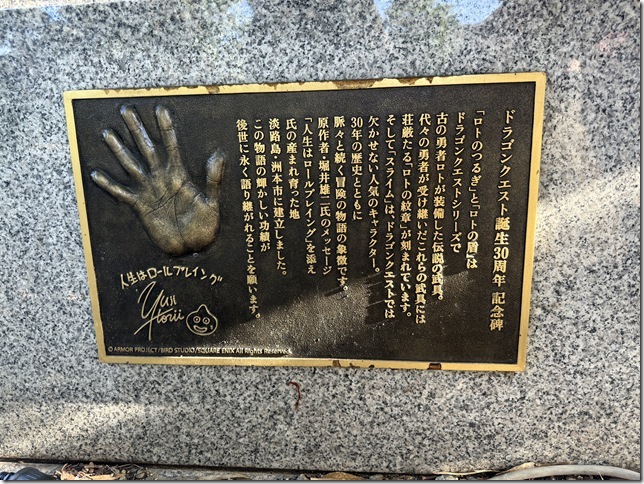

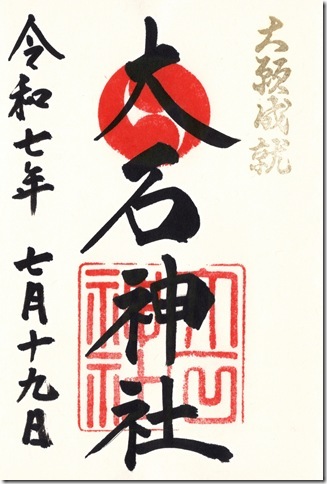

■大石神社

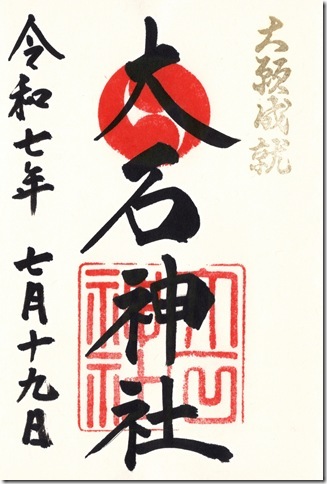

大石神社は大石内蔵助良雄以下赤穂義士を祀った神社です。

大石神社

神社内の敷地に大石良雄宅跡がありますが、入れるのかどうかよくわかりませんでした(聞いてもいませんが)。境内には大石内蔵助良雄銅像。しっかりお参りして御朱印(500円)をいただきました。

大石内蔵助良雄銅像

■三之丸

大石神社の参道を突き当たると正面は広大な三之丸の敷地と奥に二之丸石垣。右方面に行くと塩屋門跡がありますが、あとでクルマで行くことにして左方面に進みます。

三之丸と二之丸石垣

左側に片岡源五右衛門宅跡。右側に二之丸外堀と北隅櫓台跡、その先に二之丸門跡があります。

片岡源五右衛門宅跡

三之丸と二之丸石垣

二之丸外堀・北隅櫓台跡

二之丸門跡

二之丸門跡

■二之丸(北側)

二之丸門跡の先は二之丸です。入ってすぐ左側奥に山鹿素行銅像があります。二之丸枡形虎口付近は山鹿素行が設計変更したそうです。

山鹿素行銅像

二之丸外堀

右側には土塀と大石頼母助屋敷門があります。大石頼母助屋敷門を入ったところは大石頼母助屋敷跡でその一角に山鹿素行謫居地跡があります。

大石頼母助屋敷門

二の丸庭園・大石頼母助屋敷跡・山鹿素行謫居地跡

二之丸庭園は大石頼母助屋敷南面から二之丸西仕切までに至る大きな庭園です。庭園南東隅角には二之丸庭園表門、西側に西中門、二之丸を南北に二分する城壁の西仕切には西仕切門があります。

二之丸庭園表門

二之丸庭園

西中門

西仕切門

■二之丸(南側)

西仕切門を出ると二之丸南西部の元禄桜苑、復元された池泉や元禄期の桜が植えられています。

元禄桜苑(池泉)

元禄桜苑

南の方へ進んでいくと南沖櫓台があり、上ってみました。ここは昔は海に面していたそうです。

南沖櫓台

その先左側に米蔵跡があり休憩所になっています。

米蔵跡

米蔵跡の向かいには水手門跡があります。水手門は二ノ丸南端に海または干潟に面した門で船付場もありました。

水手門跡

戻り北方向へ進むと、本丸外堀と石垣、南横矢枡形が見えます。本丸外堀に沿って進むと、刎橋門跡で本丸へ開閉式の刎橋が架けられていたそうです。

本丸外堀と南横矢枡形

刎橋門跡

潮見櫓台を飛ばしていることに気づき、南へ少し戻りました。潮見櫓も南沖櫓同様、海に面していました。

潮見櫓台

北上していくと二之丸東仕切・仕切門跡があります。天守台東側の堀に接して東仕切の石垣と門があったそうですが、西仕切と違って埋没しています。

二之丸東仕切・仕切門跡

さらに進むと左側に東横矢枡形、その奥に厩口門、右側には二之丸東櫓台があり上ってみると船入跡が見えました。

東横矢枡形

東横矢枡形と厩口門

二之丸東櫓台

二之丸東櫓台

船入跡

■本丸

厩口門から本丸に入ります。右手に東北隅櫓台があり、本丸にあった唯一の隅櫓です。

厩口門

東北隅櫓台

左手に天守台。天守台脇から本丸を時計回りに一周しました。

天守台

本丸庭園は本丸に造られた池泉を中心とした庭園です。刎橋門跡、西横矢枡形、くつろぎ池泉とつづき、本丸門(櫓門)まで来て本丸御殿跡を通って天守台に向かいます。

本丸庭園・大池泉

刎橋門跡

西横矢枡形

本丸庭園・くつろぎ池泉

本丸門(櫓門)

本丸御殿跡

天守台には天守は築かれませんでした。天守台からは本丸を一望でき、とても眺めがよいです。

天守台

本丸門から抜けて駐車場へもどります。

本丸門(櫓門)

本丸門(高麗門)

本丸外堀

■三之丸

クルマに乗って三之丸の他の遺構を見に行きました。三之丸北西横矢枡形と外堀跡、搦手となる塩屋門跡、三之丸西隅櫓台とめぐりました。

三之丸北西横矢枡形

三之丸北西外堀跡

塩屋門跡

三之丸西隅櫓台

最後に干潟門跡や三之丸西南隅櫓台も行こうとしましたが道が分からず断念です。

現存建物はないものの、城址としてよく整備されていて見ごたえがあり、さすが100名城だなと思います。次は洲本城へ向かいます。