今日最後めぐるのは、出石城・有子山城です。昨日の鳥取城の登山でかなり体力を消耗し、それよりも過酷と予想される有子山城に登るか正直迷っていましたが、予定より1時間ほど前倒しの結果、2時間かけて登山してもOKの状況なので、へとへとになったとしても登るぞと決意を固めました。

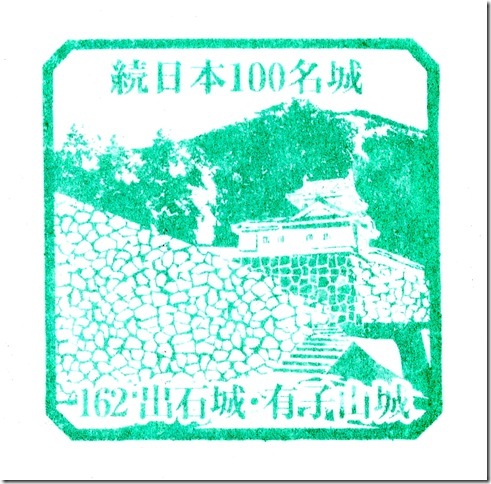

■ 出石城・有子山城 ■

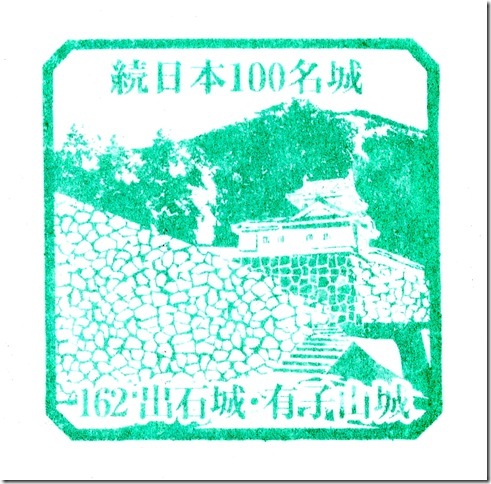

出石城は、兵庫県豊岡市出石にある豊岡市指定史跡の城、有子山城は、おなじく出石にある標高321mの急峻な有子山に築かれた国指定史跡の山城です。出石城・有子山城として続日本100名城の162番になっています。

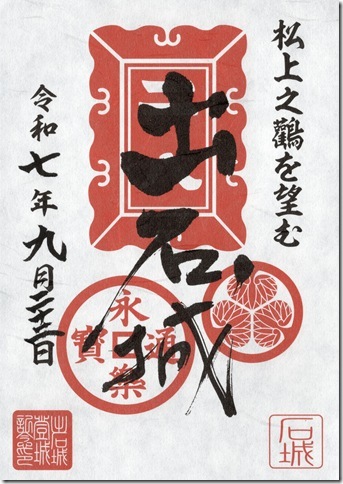

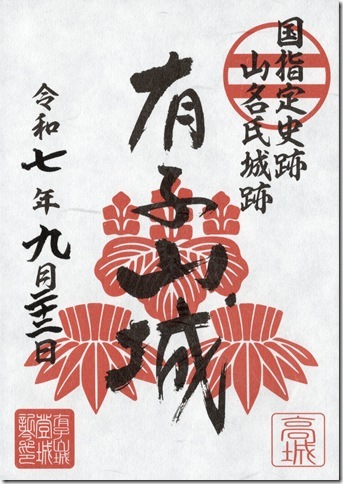

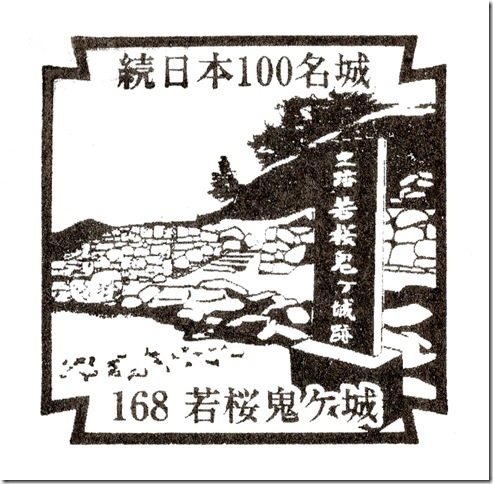

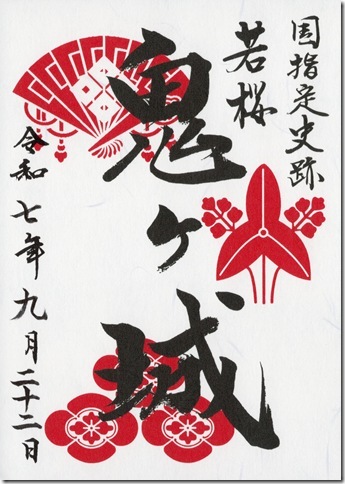

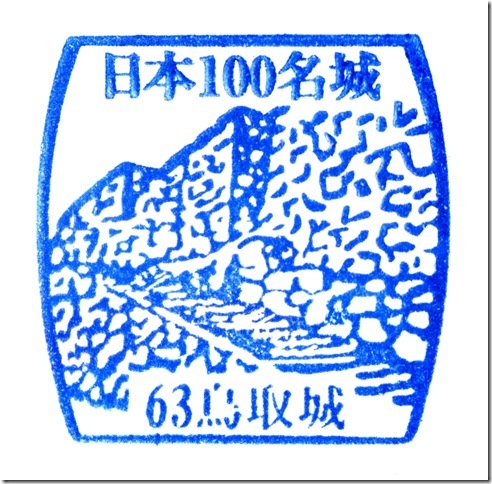

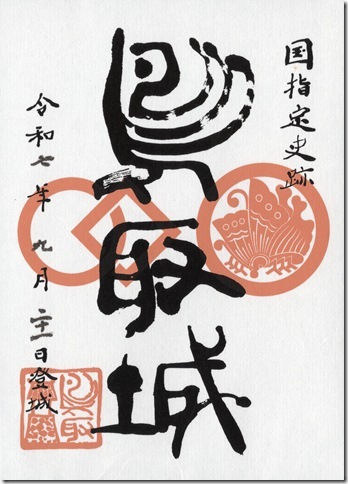

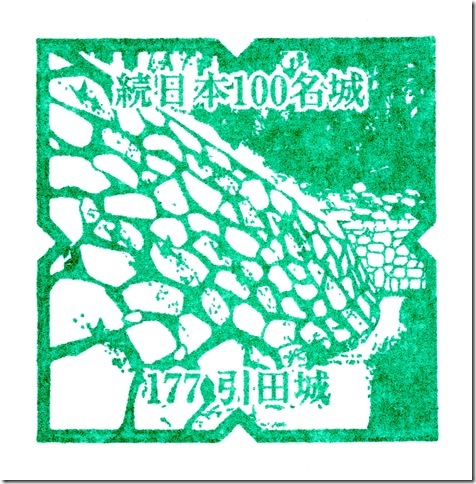

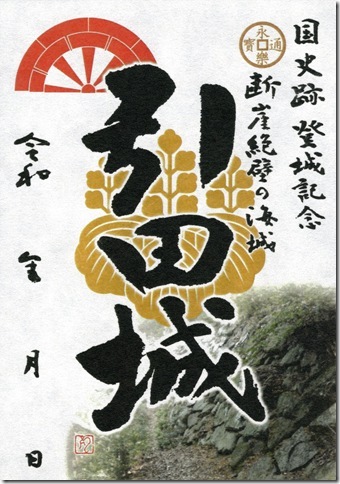

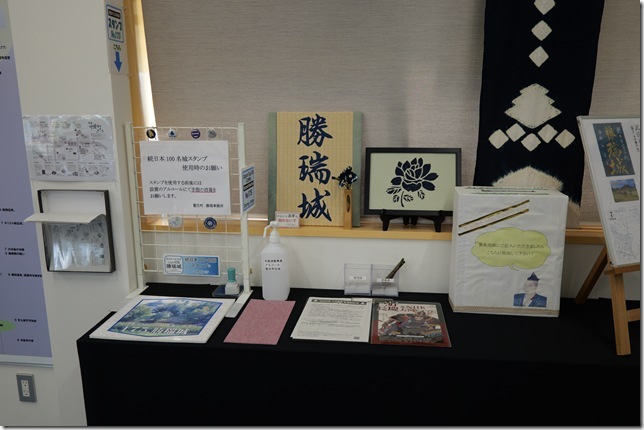

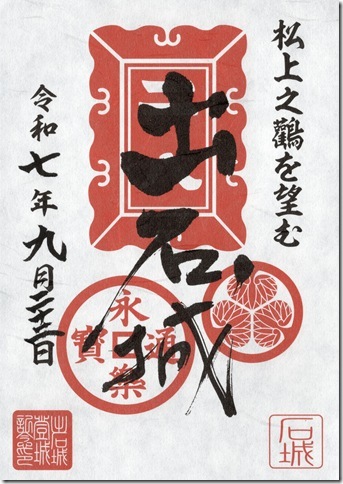

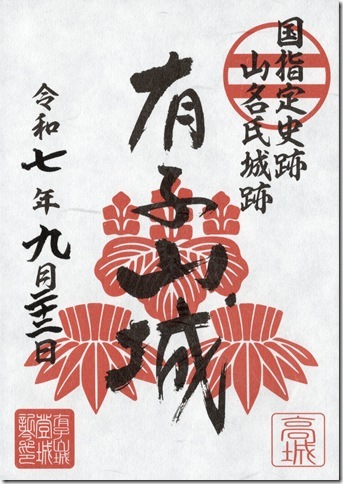

12:05ごろ大手前駐車場に到着しました。南側の山の上に有子山城の石垣が見えます。あそこまで登るのかとプレッシャーです。同じ区画にあるいずし観光センターでスタンプと両城の御城印をまずゲット。スタンプは全く何かわからないほどインクが薄かったので予備を出してもらいました。あたりは城下町の街並みの雰囲気がとてもいいです。国の重要伝統的建造物群保存地区「豊岡市出石伝統的建造物群保存地区」として選定されているので、観光客もとても多く賑わっています。

大手前駐車場

いずし観光センター

■出石城

まずは出石城の三の丸から散策です。駐車場自体、三の丸跡にあって、隣が家老屋敷、その少し先に西門跡があります。家老屋敷では何かのイベントの準備でしょうか。マイクのテストなど忙しそうでした。

家老屋敷

西門跡

戻って大手前通りを少し北へ行くと、大手門跡と辰鼓楼、内堀。辰鼓楼は明治時代から時を刻む日本最古年の時計台で今では4代目。大手前通りを南に進み、左側にある三の丸の対面所跡へ行ってみると、内堀側奥には内堀散策路がありました。

大手門跡と辰鼓楼

内堀

対面所跡

辰鼓楼

内堀散策路

登城橋を渡り登城門から城跡へ入ります。

登城橋と登城門

登城門

門を入って左側に下の曲輪があり、碑がたくさん並んでいます。右側は西の曲輪。

下の曲輪

西の曲輪

下の曲輪の一段上が二の丸で、本丸西隅櫓の手前石段から入ります。本丸石垣を見てから桝形虎口跡へ。下の曲輪から二の丸へ上がる虎口です。

二の丸石垣

本丸西隅櫓

二の丸西側門跡

二の丸

本丸西隅櫓

本丸石垣

桝形虎口跡

本丸東隅櫓

二の丸の東側から有子山稲荷神社の鳥居が立ち並ぶお城坂へ出て左側に山里丸。

山里丸石垣

お城坂

山里丸

お城坂に戻って、二の丸の一段上にある本丸へ。入ってすぐ右側に本丸東隅櫓、左側に稲荷曲輪高石垣、奥に本丸西隅櫓と感応殿。2つの櫓は模擬櫓です。感応殿には仙谷秀久が祀られています。本丸西隅櫓の東側は本丸渡り櫓跡です。

本丸

本丸東隅櫓

稲荷曲輪高石垣

本丸西隅櫓

感応殿

本丸渡り櫓跡

続いてさらに一段上の稲荷曲輪へ。稲荷曲輪には出石城の鎮守社である有子山稲荷神社があります。

稲荷曲輪高石垣

有子山稲荷神社

稲荷曲輪

稲荷曲輪からの眺望

ここまで出石城を散策しました。続いて有子山城へ登ります。

■有子山城

稲荷曲輪の東側に有子山城への登山口があります。登山口には登山における注意書きが。クマ、ハチ、ヘビなどの危険動物や登山についてのもので、プレッシャーを与えます。でも今日は時間をかけても登ると決めたので行きます。竹の杖が置かれていたので初めて借りることにしました。山城ではたまに杖が置かれていることがありますが、これまでは借りたことはないです。

有子山登山口

事前情報では、登山口から40~60分、最初の500mがほぼまっすぐの急坂で、そこまで行くと楽だそうです。旅程計画時間に対し1時間40分ほど余裕があるため、なんとかせねば。

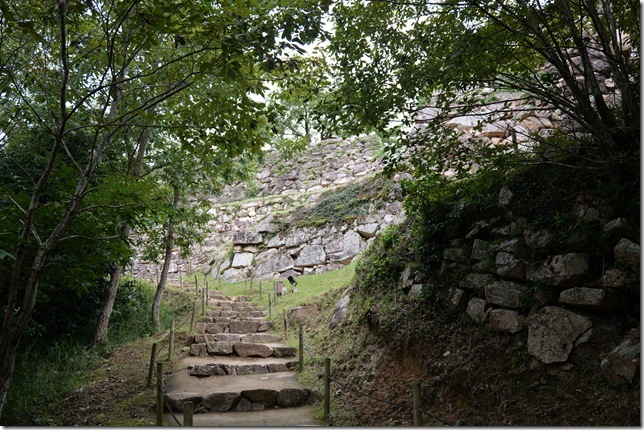

最初からほんとに急で、ほんとに傾斜が全く変わらずにひたすら続きます。すこし登ったところに「本丸まで980メートル」の表示板、あれ?登山口から980メートルじゃないの?と思いつつ、登っていきます。途中ところどころでお地蔵さんが励ましてくれています。次に850メートルの表示、まだそれしか来ていないの?とうんざりしますが、何なんでしょう、昨日の鳥取城よりなんか楽なのです。杖の効果でしょうか?昨日よりきついはずなのに。昨日は頻繁に休憩したのに、今日はなんか結構行けます。

本丸まで980メートル

ひたすら続く急坂

お地蔵さん

本丸まで850メートル

本番まで720メートルのすこし先に左へ伸びる竪堀がありました。地図見るとやっと急坂の半分超えたくらい?さらに登ると土橋・堀切の表示で左右に竪堀が落ちています。

本丸まで720メートル

竪堀

土橋・堀切

竪堀

まだまだ急坂が目の前に続いていて、いつ着くのか。

急坂は続く

それでもあきらめず頑張れば成し遂げられるものです。ついに本丸まで500メートルの北第六曲輪に到着しました。このあたりで下山中の男性とやっと会いました。それにしても出石の城下町にはあれほど人がいたのにここに登る人はこうもいないもんですかね?ベンチがあったので北第六曲輪で少し長めに休憩を取りました。

北第六曲輪

しかしです。本丸まで500メートルの場所から楽になるんじゃなかったのと思わざるを得ない急坂が見えています。あと少し頑張ろう。

まだ続く急坂

登りきると北第五曲輪に出て、なぜかここにも500メートルとありますが「ここより先、なだらなか道です。景色や、有子山城跡の歴史的遺構をお楽しみください。」の神の救いのような表示板がありました。時刻は14:10、なんどかの休憩をはさんでここまで約50分強といったところ。杖の威力は計り知れないと実感しました。帰ったらトレッキングポール買うぞ!

北第五曲輪

さてここからは今までの急坂が嘘のように歩きやすいなだらかな道。少し進むと井戸曲輪の石垣、井戸曲輪を上から見る形です。下側へ行くのは時間と根性次第。さらに進むと本丸まで240メートルの表示のある分岐点に出ます。左に戻るように登ると主郭(本丸)方面、先で左へ向かう石切場への道、右側には西北部の曲輪群の曲輪が見えます。西北部曲輪群へ行くのも時間と根性次第。石切場へ先に行くか迷いましたが先に主郭へ向かいました。

なだらかな道

井戸曲輪

本丸まで240メートル

北西部曲輪群

主郭方面へ

ここからは少しまたつづら折りを登ります。するといよいよ第六曲輪の石垣が見え、そのまま進むと第五曲輪の石垣が見えて右に戻る形で第六曲輪へ。

第六曲輪石垣

第五曲輪石垣

第六曲輪

先ほど見えていた第五曲輪石垣を過ぎて右に戻る形で登ったところは、第五石垣です。北側の奥から下を眺めると石取場がよく見えました。ふと頭に思い浮す、石取場行かなくていいよね。。。

第五曲輪

石取場

先に進みます。第三曲輪の石垣が見えてきて右手前方向が第四曲輪、左直進方向が主郭方面です。第四曲輪の北側からも石取場がよく見降ろせます。

第三曲輪石垣

第四曲輪

第三曲輪石垣

石取場

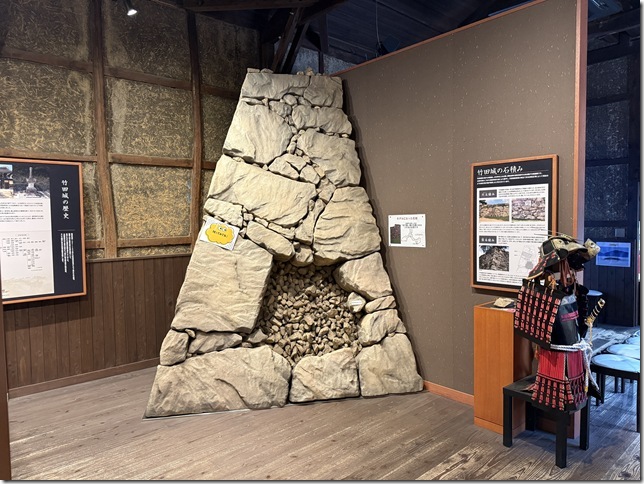

さて主郭(本丸)の前に千畳敷に向かうことにしました。千畳敷へは第四曲輪の北側から第三曲輪石垣を左手に見ながら進んでいきます。すると主郭と千畳敷を隔てる深さ12mの大堀切に出ます。千畳敷と書かれた表示板脇の小道を登ると、東西135m、南北50mの千畳敷です。三段に分けられています。

第三曲輪石垣

大堀切

千畳敷へ

千畳敷

一番西側へ行き下を覗くと一段下に曲輪が見えます。

千畳敷一段下の曲輪

東端からは大堀切を眼下に主郭を望めます。

主郭

さて、第四曲輪へ戻り、シダで覆われた第三曲輪、続いて第二曲輪へ。第二曲輪からは主郭南側の石垣に回り込んでみました。

第三曲輪石垣

第三曲輪

第二曲輪石垣

第二曲輪へ

第二曲輪

主郭南側石垣

主郭虎口へ進み、15:15ごろ主郭(本丸)に到着しました。

主郭虎口

主郭

主郭からの眺望

主郭から千畳敷望む

第二曲輪

主郭からの絶景をしばし楽しんだあと下山します。十分満足して達成感もあったので時間と根性次第としていた西北部曲輪群と井戸曲輪の下部はパスしました。下りは楽かと思いましたが、杖の効果があまり感じられず、下ってみて同じコンディションなら鳥取城より実際はキツかったろうと思います。登山口に下りてきたのは16時すぎ、散策往復で約2時間40分でした。

さて本日の宿、養父市にある旅館 古城さんには17時すぎに到着。素泊まりですが、夕飯とお風呂は歩いてすぐの道の駅やぶ但馬楽座で。夕飯は但馬牛レストランのやぶ牧場で、但馬牛ハンバーグ定食をいただきました。ジューシーでおいしかったです。食後にやぶ温泉、サウナもあって今日の疲れをゆっくり癒しました。

旅館 古城

道の駅やぶ但馬楽座

但馬牛ハンバーグ定食

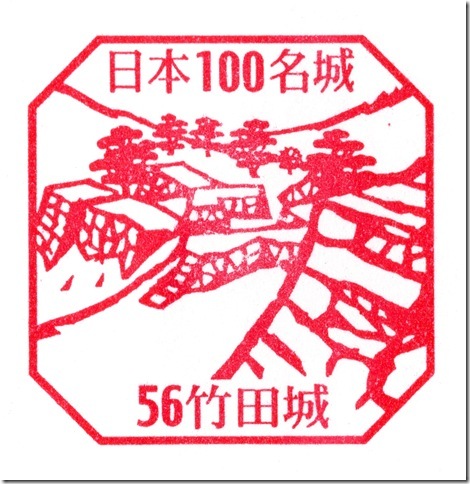

さて最終日の明日は、竹田城、黒井城をめぐる予定でしたが、、と同じくらい過酷そうな黒井城はパス、代わりに明石城へ行くことにしました。それにしても黒井城、前回天候悪くスタンプ・御城印ゲットのみだったのでなんか縁がないなぁ。また次回リベンジできればと思います。明石城は2014年訪問済みですが、当時御城印なんてなかったし、動画も撮っていないので。