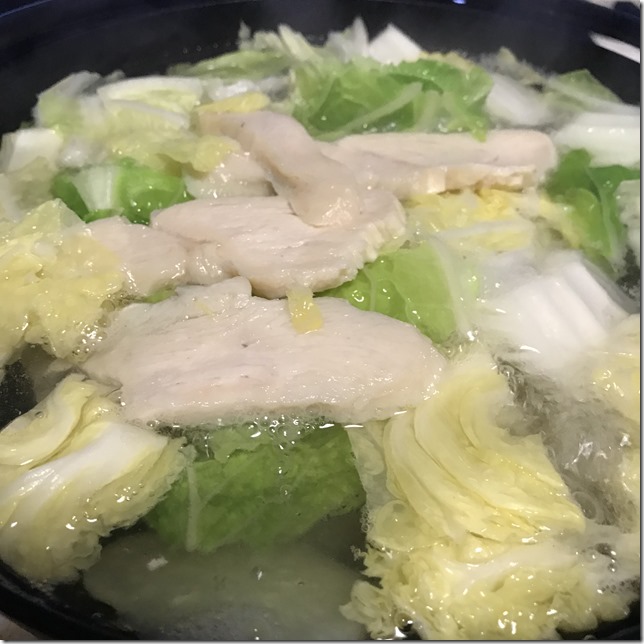

夕飯は、鍋にサラダチキンを入れた水炊き鍋でした。

ランチブッフェ

駒八ムスブ田町店

今日は刺身

Mavic Airポチッ

Mavic Airポチりました。ヨドでも年末までセール価格ということで、どうせ買っちゃうんだろうしということで決めました。

今回はフレイムレッドの本体のみにしました。102000円でポイント10%です。

一軒め

今日は一人で飲みに行こうと思ってたところ、知人がちょうど近くに来てるということで一緒に一軒め酒場で飲みでした。

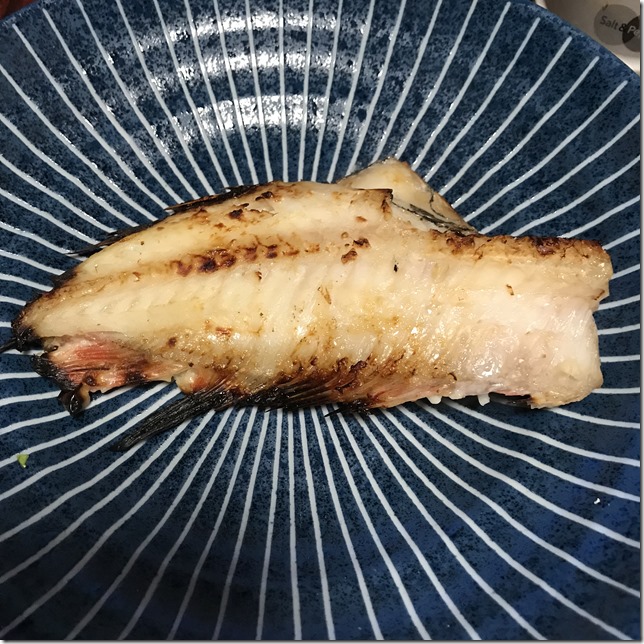

赤魚の粕漬焼き

アイリスオーヤマのマルチロースター、EMT-1101-R注文して届いてから初めて使ってみました。

調理したのは赤魚の粕漬です。大好きなんですよね。

最初あれっ?と思ったのは電熱線みたいなやつ(ヒーター)が赤くならないので、初期不良?と不安になりました。でも手を近づけるとあったかくなっているのでそういうもののようです。焼いていても煙も出てないし、においもあまり感じない。すごいです、これならなんでも焼く気になります。

ということで焼きあがったのがこちら。まぁまぁいい感じで焼きあがりましたが、実際どの程度焼けばちょうどいいのかは慣れないと難しいですね。でもいい買い物しました。もっと早く買えばよかった。

鍋

柿収穫

1R売買検討

ここ数ヶ月連絡を取っている不動産やさんと1R売買の相談をしていて、今日一般媒介契約を締結しました。まぁそんなに売る気満々でもないため、価格はかなり高めに設定し、もしその価格で売れるなら即決めてもいいくらいのものです。

なのであまり期待しません。