今回の城めぐりの旅最終日、ホテルでの朝食後、最後に訪れるのは姫路城です。

■ 姫路城 ■

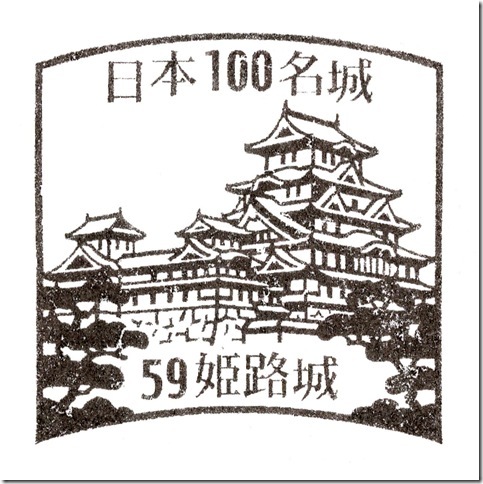

姫路城は兵庫県姫路市にある日本100名城の59番、国の特別史跡であり、江戸時代初期に建てられた天守や櫓等の主要建築物が現存し、大天守・小天守・渡櫓等8棟が国宝に、74棟の建造物(櫓・渡櫓27棟、門15棟、塀32棟)が重要文化財に指定されています。日本で初の世界文化遺産にも指定されています。2009~2015年に行われた姫路城大天守保存修理工事「平成の大修理」直後の大天守の白さは記憶に新しいですが、あれから9年もたっているんですね。小学生くらいですかね、当時も城好きで一度連れてきてもらったことがあり、それ以来の登城です。

姫路駅北口に出ると大手前通りの正面先に姫路城が見え、お城を中心に街ができていると感じます。

途中にも、大手前石垣や中濠跡などのみどころがあります。

お城に突き当たると内堀があり、桜門橋を渡って大手門(桜門)から城内に入ります。入ったところは三の丸、すぐ天守が視界に飛び込んできます。

■三の丸

姫路城は現存建築物が桁違いに多く所要時間が読めないので、時間の許す限りいろいろ見ていく予定です。

ほとんどの人がまっすぐ登城口に進んでいきますが、登城口に向かって手前右手に大天守大柱展示場があるのはGoogle Mapで調査済み。大天守大柱展示場には、旧西大柱が展示されています。かつて大天守の地階床から六階床までを東大柱とともに貫き、重層構造の主体となって350年大天守を守り続けてきたものです。

登城口の東側には天守の庭と千姫・忠刻結婚400年記念の顔はめパネル。こちらにもほとんど人が来ないです。築城以来天守を支えてきた地盤は徐々に沈下、傾斜していたため、昭和の解体修理時に天守基礎をコンクリート地盤にし、元の礎石は取り除いたそうです。その大天守の礎石が平面展示されているのが天守の庭。顔はめパネル前に撮影台があったので、殿と姫、それぞれセルフタイマーで撮影し、あとで合成しました。顔の位置がいまいち。

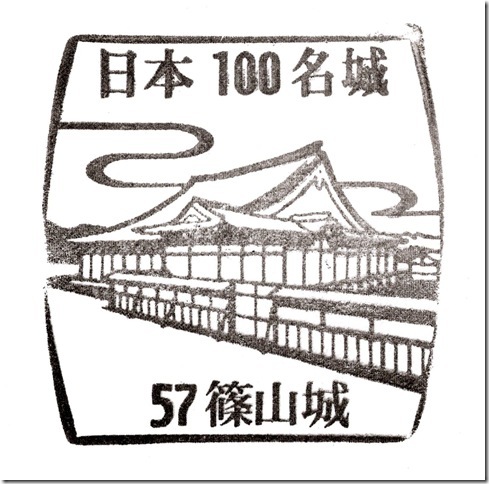

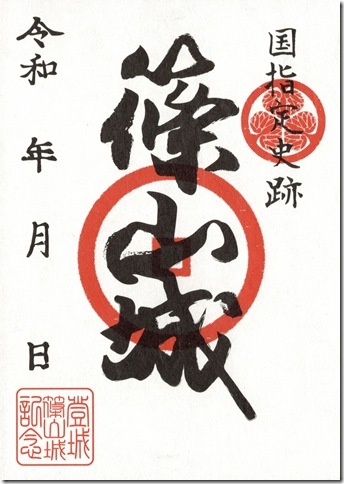

登城口チケット売り場の左手に管理事務所があり、そちらでスタンプをゲット後、入城します。料金は1,000円です。

■二の丸

登城門から入ると菱の門。菱の門は姫山・鷺山(城山)への入口を固める櫓門で枡形になっています。菱の門から入ると二の丸です。右手に三国堀がありここは三国堀曲輪。左手は西の丸へ続いています。

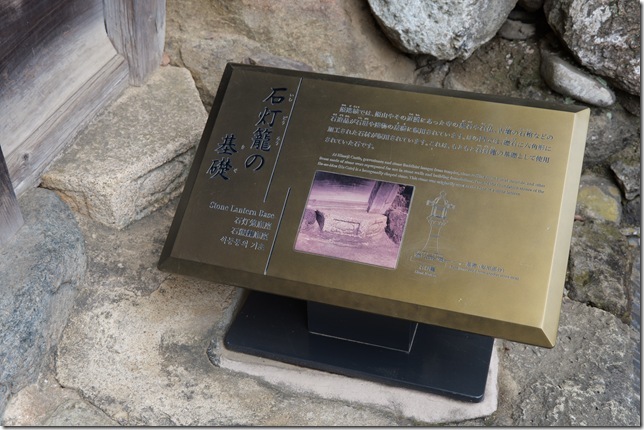

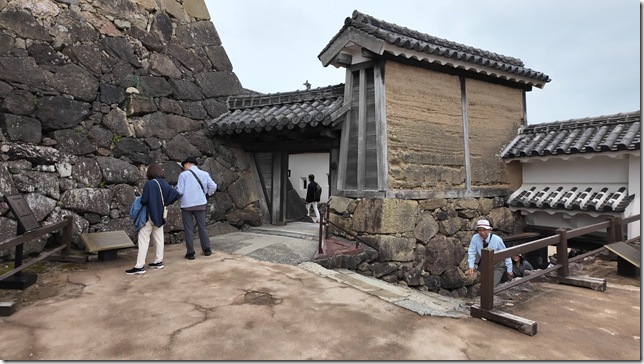

正面の、いの門から、ろの門、はの門と進んでいきます。いの門をくぐると右手に井戸があります。ろの門をくぐって坂をあがって右手が、はの門へつづく将軍坂で、「暴れん坊将軍」に出てくる有名なスポットです。はの門の礎石には石灯籠の基礎が転用されています。

■乾曲輪

はの門をくぐると天守から見て乾(北西)の方角にある乾曲輪です。ロの櫓や、キリシタンの名残りとか魔除けと言われる十字紋が彫られた鬼瓦を、にの門櫓の唐破風屋根に見ることができます。

天守の方へ続く道を進みますが、突当りU字に曲がります。天守が見えてもなかなかたどり着けないようになっていますね。先には、にの門があります。

■西北腰曲輪

にの門は天井が低くなっていて上から槍でぐさりとされる感じでしょうか。にの門をくぐりながら再度U字に曲がると西北腰曲輪で、乾小天守がよく見えてきます。正面は、ほの門です。

■北腰曲輪

ほの門は埋門になっていて、階段上がって左手は北腰曲輪で、イの渡櫓、ロの渡櫓、ハの渡櫓などが連なっています。ロの渡櫓の内部には井戸がありました。ハの渡櫓から先へは入れません。

ほの門から水の一門へは、油壁を配置することで大きく屈曲しています。油壁は、型枠を組み枠の内側で粘土と砂を交互に撞きつめていく版築という工法で作られた壁ですが、現在は壁土が露出しています。

水の一門手前左の石垣には、欠けた石臼が間詰め石として積まれていて、姥ヶ石とよばれています。

■水曲輪

水の一門から水の五門までの細長い区域は水曲輪とも呼ばれます。ロの渡櫓の井戸水を天守に運ぶことから、水と名前がついているそうです。水の一門をくぐると左折してすぐに水の二門、水の二門をくぐると左手に天守の石垣を見ながら水の三門をくぐると左に折れて天守入口とあり、水の四門です。

水の四門をくぐって2回左に折れるとニの渡櫓(本丸)と水の五門。

さて、ここから天守に入りますが、きりがいいので一旦ここで切ります。