今日から一泊二日のお遍路さんの旅、第3回 徳島の3回目である。今回も綿密な計画を立て旅のしおりを用意。今回の往復の飛行機は前回と同じなので朝の出発時間も同じ。ただ前回は日曜だったのに対し今回は金曜、はやり混んでいたのでモノレールは2本後になった。東京モノレールで今回乗った場所は2号車左後ろの席だったが足元に荷物置いても邪魔にならず景色良好。

8:46に羽田空港第1ビルに到着し、さっさと搭乗手続きを済ませ、9:10には保安検査完了、ということで二回目ともなると余裕たっぷり。飛行機はJAL455便で9:45予定通り発。

今回は天候がよくもしかしたら富士山も見えるかもしれないということで右側の窓側席を予約しておいた。離陸してからもよく地上が見えて上空からなのにあそこは鎌倉だとか江の島だとか小田原近辺まではよく分かったのですごく楽しい。そして富士山である。あたまに雲の帽子をかぶってはいるもののよく見えたので感動。徳島までほぼ景色がよく見えたのでよかった。前回はタッチアンドゴーに遭遇で到着が遅れたが、さすがに同じ飛行機でアクシデントはないでしょとドキドキしながらも予定通り徳島阿波おどり空港に到着。

前回はレンタカーまで歩いて行ったけど今回は空港ロビー内にある受付カウンターに行ってみた。名前を伝えると店舗までクルマで連れて行ってくれる。なるほどこれは楽。11:12ごろ日産レンタカーについて手続きしてクルマとご対面だが前回と全く同じマーチくん。ナビ操作もクルマの感覚もバッチリである。出発時点のオドメーターは66646km。例のごとく近くのセブンイレブンで休憩とナビセットしお遍路旅スタート。さて今回の旅では今日徳島の残る3札所(21〜23番)を巡り、明日は徳島の文化や伝統を感じるをテーマにした観光スポットを巡る。ここまでほぼ予定通り。

■太龍寺ロープウェイ

さて最初の21番太龍寺へ向かう。太龍寺へ行くのにロープウェイを使うので太龍寺ロープウェイ山麓駅がある、道の駅「鷲の里」へ。12:50予定のところ、12:41に到着。太龍寺ロープウェイは往復の運賃が2470円、JAL麗らか四国クーポンブックを提示すると100円引き!予定通り13:00に出発、完全貸切状態になったのにキレイなガイドさん付きでどうなるかと思ったら、ガイドさん貸切状態なのでご自由にしてくださいねと、ポイントのガイドだけではなく世間話とかもできて楽しい。途中舎心ヶ嶽の岩上に鎮座する大師像が見えるはずなのでここぞP610の出番と写真を撮る。が、動くロープウェイからの超望遠はブレブレ状態で115ミリ相当でなんとか。約10分の所要時間でロープウェイ山頂駅に到着。さてここからD800の出番とスイッチ入れるが無反応。ハングしてんのか?とバッテリー外そうと思ったら外すどころか入ってない!バッテリー自体が入ってない!そりゃ動かんわ。この大事な時にD800使えないなんて。レンズ合わせて1.7kgの大荷物となってしまった。となると必然的に今回のメインカメラはLX100。因みに今回持ち出したのはD800、LX100、P610、P340と我ながらバカじゃない?って感じで4台も持ってきてしまった。

■21番 舎心山 常住院 太龍寺

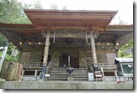

太龍寺は「西の高野」とも云われ、高野山真言宗、本尊は虚空蔵菩薩である。山頂駅から石段を上ると本堂へ行けるようになっているため、鐘楼門や納経所は駅より下がったところにある。みどころとしては龍天井と舎心ヶ獄の大師像。龍天井は納経所の右隣にある持仏堂の大きな龍が描かれた大廊下の天井。この龍は、弘法大師の修行を邪魔しようとして現れ、その後守護神となった龍だそうだ。

舎心ヶ嶽の大師像は、弘法大師が若いころ、舎心ヶ嶽という岩上で1日間の虚空蔵求聞持法を修行されたことにちなみ作られた弘法大師像。ロープウェイから見えたが、山頂駅から680メートル、ロープウェイのガイドさんから聞いたところでは片道20分程度とのこと。当初計画を立てたときは、P610の超望遠で写真を撮ることで代替しようと思ってたのだが、いざここ来たら行かなきゃダメでしょって思いにかられ、大師像まで行ってきた。

多少坂道があるだろうけど距離的には10数分で片道行ける!ってんで、ロープウェイガイドさん曰く片道20分を大幅に短縮できるつもりで。最後の坂道はかなりの急坂でちょーきつかったけど歩みは止めずやっとの思いで到着。そこに見えたのは絶壁の上であっち向いてる大師像。パッと見は後ろから見るだけって感じなんだけど、正面に見える岩から鎖が下がっていてそばまで行けそうなのである。ふと周りを散策するともうひとつ道のようなもの発見!正面に見える岩から下がる鎖を経由する行き方はかなり躊躇するが、そこを通らずに行ける小道もあったのである。行っていいのかいけないのか?でも入っちゃダメとはどこにも書いていない。ということで行ってみた。気をつけないとあわや転落簡単にしちゃいそうなので相当神経を使うが行けた。見つけてよかった!苦労していくなら必ずそばまで行くべき!そうじゃないとお顔さえ拝めないのである。でもホントにかなり危険。

因みに山頂駅からでも大師像は見ることができる。P610で24mm相当と1440mm相当で撮ってみた。24mmだとどれ?と思うほどすごーく小さく見えるけど1440mm相当だとここまで見える。14:40のロープウェイにも間に合い、20分遅れで済んだ。ロープウェイ帰りは一杯お客さんいたんだけど行きと同じガイドさん、今回はちゃんとガイドしてた。おじさんが、阿波踊りするのって聞いたら「しないです、一部の人だけがしてます」とは驚きの真実。まあそりゃそうだ、祭って意外にそんなもん。

さて14:35予定のところ14:56に道の駅を出発、次の22番平等寺へ向かう。道の駅から約20分でほぼ遅れ20分で想定通りの15:15に到着した。

■22番 白水山 医王院 平等寺

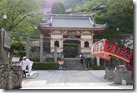

平等寺は高野山真言宗、本尊は薬師如来である。弘法大師が当地で修行の折、空中に五色の霊雲がたなびき、雲の中に金色の梵字が現れ薬師如来の尊像に姿を変えたので大師は現れた仏さまを供養しようと加持水を求めて1つの井戸を掘ったところ、乳白色の水が湧きあふれた。その霊水で身を清め100日間祈念しこの寺のご本尊となる薬師如来像を刻まれたと伝えられている。その白水の井戸は創建時より渾々と湧き続け万病に効く「弘法の霊水」として信仰を集めているとのことなので忘れずに頂いた。

予定15:20のところ15:45分と25分遅れで平等寺を出発、今日の最後、徳島の最後の札所である23番薬王寺へ向かう。さらに拡大した5分の遅れは取り戻し20分遅れの16:15に到着

■23番 医王山 無量寿院 薬王寺

薬王寺は高野山真言宗の別格本山で本尊は厄除薬師如来である。本堂に向かう最初の石段は、「女厄坂」といわれる33段、続く急勾配の石段「男厄坂」が42段、本堂から「瑜祇塔」までは男女の「還暦厄坂」と呼ばれる61段となっている。1段ごとにお賽銭をあげながら登ると見に降りかかる厄難が落ちるという。ということで、確かに石段をみると一段ずつ一円玉が置かれていた。かくいう自分は一段にだけ一円を置いてきた。これ御利益ないかな。本堂左手にある肺大師は、ラジウムを含んだ霊水で肺病などに効くとのこと。タバコ吸うのでいただいた。

ということで薬王寺の参拝を終えたのが17:00と15分遅れに回復。あとはホテル行くだけなので極めて順調である。とそこで急に思いついたのが明日予定してた日本一低い山の弁天山へ行けないかということ。明日はすごく盛り沢山でタフなスケジュールであり、時間があれば行くつもりくらいに考えていた弁天山に明るいうちにいけるなら帰りに寄るのは都合がいいことに気が付いた。

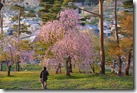

■弁天山

ということで18:15に弁天山に到着。マジこれが国土地理院に認められてる山とは!というほどかわゆいお山。鳥居があるところが登山口、歩いても10数秒で山頂へ。山頂には弁天様が祀られており、その左には記帳所と書かれた小さな箱。この山は福山雅治さんも登頂し記帳の記録が残っている。また近くのラーメン店アーチンさんでは登頂証明書を10円で発行してもらえる。とのことでラーメン店行ってみたけどやってなかったので仕方ないかと思いつつ、また登ってみたりしてから再度見てみると裏口に人がいたので訪ねてみるとラーメン店の人で店開けてくれたのでラッキー。ちゃんと登頂証明書を発行、というより名前も自分で書くんだけどね。通し番号欄は空白だけど仕方ないよね、管理大変すぎるし。

ということで18:32に日本一低い山を出発し、今日の宿、ホテルサンシャイン徳島へ向かい、19:00にチェックイン、今日はシングルをツインにしてくれたとのことでわりと嬉しい。到着時刻は予定より大幅に遅れたが、今回は夕食なしのプランなので何の影響もなし。

早速夕飯ということで徳島駅前まで歩いて行った。夕飯の候補は予め4軒くらい調べてあり、入れたらここがいいと思っていた味祭(あじさい)という居酒屋へ。金曜日の夜でいい時間だったのでだめかもと思ったけど入れた。そしてこれも予め調べておいたお得な晩酌セットを注文、ビールに刺身と焼鳥(阿波彩鶏:あわいろどり)がついて980円、それと阿波尾鶏:あわおどりっつー焼鳥頼んで、更に地元っぽい、すだち酎も飲んでみる。すだち酎はなんかまるでカクテルって感じの爽やかな焼酎でちゃんと一合徳利でもってきてくれるってことはすごく安いかも。これ何かに似てるなと思ったら、ふだんよく飲んでるシークァーサーの酎ハイ。そりゃそうだな、柑橘系だし。これロックで宅飲みはヤバイかも。ということでこの店とてもリーズナブルで気にいった。次徳島来たらまたここでいいやという感じ。

んで帰りにコンビニ寄ったらすだち酎を発見、買ってしまう。あとこのあと飲む用にすだち酒も。ホテルに戻ったらとりあえず大浴場へ。ミニサウナがあるのはいいんだけど、水風呂がないのはキツイ。風呂で疲れをいやしたら、とりあえず缶チューハイ飲んだ後、すだち酒飲んでみた。いや美味しいんだけどすだち酎とあんま変わんない感じがしないでもない。でもただ甘いだけの日本酒よりはいいかも。

ということで、今日の参拝と観光は以上だが、前回同様綿密に立てた計画の精度は我ながらあっぱれと褒めてあげたいくらい。予定外の20分のイベントを入れた分除くと5分の誤差内で進められた。これなら明日のタフなスケジュールも今日先に弁天山行ったこともありこなせそうである。

なんだけど、明日の予定大幅に変えちゃうかも。いやすでに変える気満々。もともと明日は徳島の伝統と文化を体験するのをテーマに計画したんだが天気悪いかもしれない。そうするとひょうたん島クルーズは面倒になるし、今日弁天山も行ったんだから、24番行っちゃう?ということである。たぶんホテルから3時間あれば余裕で行ける。先が長くお金もかかるお遍路さんはのんきに観光なんてしてる場合じゃないでしょ!行けるだけ行かないといつまでたっても終わんないよ!と思ったのだ。たぶん明日は高知上陸してる気がする。ということで明朝は6:30起床で朝風呂できれば入って7:00から朝食とするか。こうなると朝食つきプランはいらなかったなぁ。